Introducción

La búsqueda de la música enviada desde España hasta Viena para el entretenimiento privado de la emperatriz Margarita Teresa de Austria dio como primeros resultados dos tonos humanos localizados en la que fuera biblioteca personal del emperador Leopoldo I1. En los archivos de la familia Harrach aparecieron unos tonos y villancicos que formaron parte de la colección personal del embajador austriaco en la corte madrileña, Ferdinand Bonaventura von Harrach2. Siguiendo esta última pista, han aparecido nueva música en español que se describe en este artículo. Las características y contexto de la música encontrada nos permiten identificarla como tonos humanos que fueron interpretados en el entorno más íntimo de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico.

Descripción del manuscrito Harrach HS 139

Conservado en el Österreichisches Staatsarchiv como parte de la colección de la familia Harrach y con signatura A-Wös AT-OeStA/AVA FA Harrach HS 139 (en adelante, Harrach HS 139) se encuentra un manuscrito musical de trece folios más guardas cosidos con una encuadernación rústica de cartón pintado en tono bermejo. La modesta encuadernación y el visible desgaste sugieren un uso eminentemente práctico del volumen.

Detalle de la cubierta del manuscrito A-Wös AT-OeStA/AVA FA Harrach HS 139

El contenido del manuscrito confirma este uso práctico, pues incluye únicamente una de las partes vocales de cada uno de los tonos. Las indicaciones “a 3”, “solo” o “calla” confirman que este manuscrito y los complementarios de las otras voces estaban destinados a los cantantes que interpretaban esta música.

La guarda final del Harrach HS 139 incluye un índice de los tonos del manuscrito con el orgánico detallado de cada uno de ellos mediante las iniciales C (Cantus), A (Altus) y T (Tenor):

| [Título] | [orgánico] | [folio] |

|---|---|---|

Amantes mirad |

CCA | f.1 |

Dicen que está |

CAT | f.2 |

Si se emboçan |

AT | f.3 |

Hacer y callar |

CAT | f.4 |

de Manzanares |

ATB | f.5 |

Bello jazmin |

AT | f.5 |

Corazón |

CAT | f.6 |

Al espejo |

CAT | f.7 |

No más penas |

ATB | f.9 |

Espineme |

CAT | f.9 |

Los traydores |

ATB | f.11 |

O como corren |

AT | f.11 |

serranas |

ATB | f.12 |

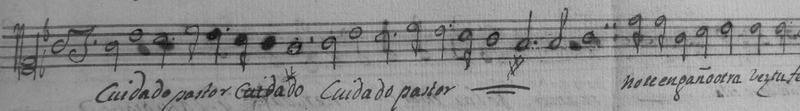

Cuydado pastor |

AT | f.13 |

Exceptuando el primer tono, la voz de HS 139 está escrita en clave de Do en 4ª que se corresponde con la parte de tenor de los tonos. Curiosamente, la parte incluida del primer tono no parece ser la del Alto, que sería lo más cercano a la tesitura de tenor, sino que es uno de los dos Cantus.

Trece de las catorce piezas del manuscrito indican sus partes como coplas y estribillo, y todas presentan textos de temática profana. En definitiva, un manuscrito con tonos humanos.

Un manuscrito copiado en la corte vienesa

La presencia del manuscrito en la colección de familia Harrach del Österreichisches Staatsarchiv permitiría ubicar la copia del manuscrito o bien en España, donde Ferdinand Bonaventura von Harrach pasó varios años y adquirió tonos humanos y villancicos, o bien en la propia capital austriaca donde Harrach residió gran parte de su vida.

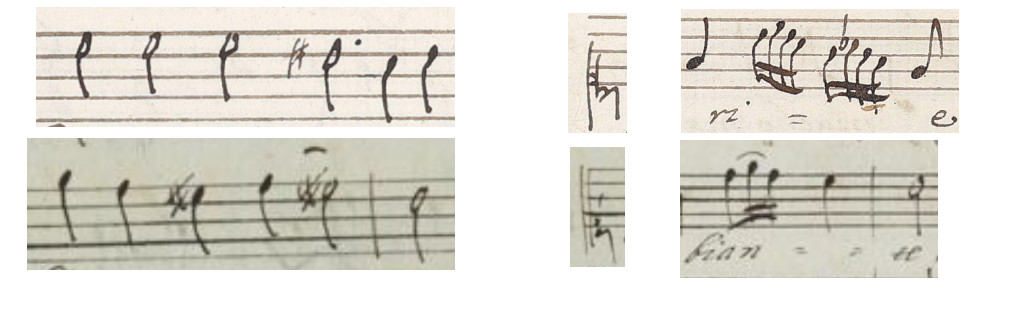

Atendiendo a diferentes detalles caligráficos del manuscrito Harrach HS 139 se pueden identificar varios rasgos de estilo presentes también en la mayoría de volúmenes musicales de otra colección vienesa: la biblioteca privada del emperador Leopoldo I, conocida como Biblioteca Leopoldina y actualmente conservada en la Österreichische Nationalbibliothek.

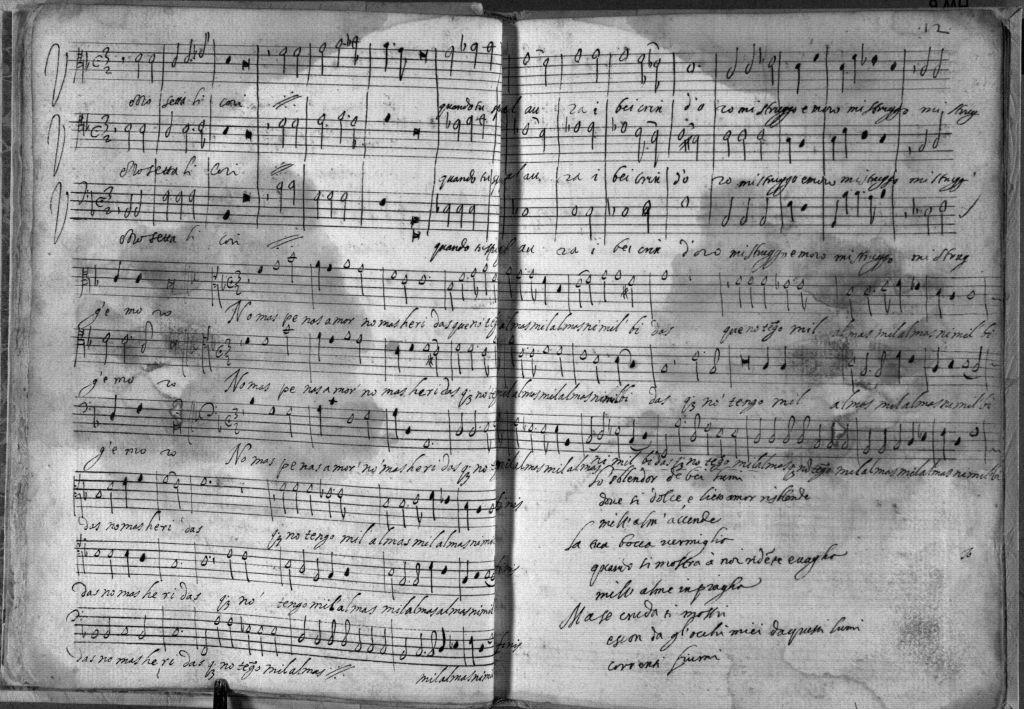

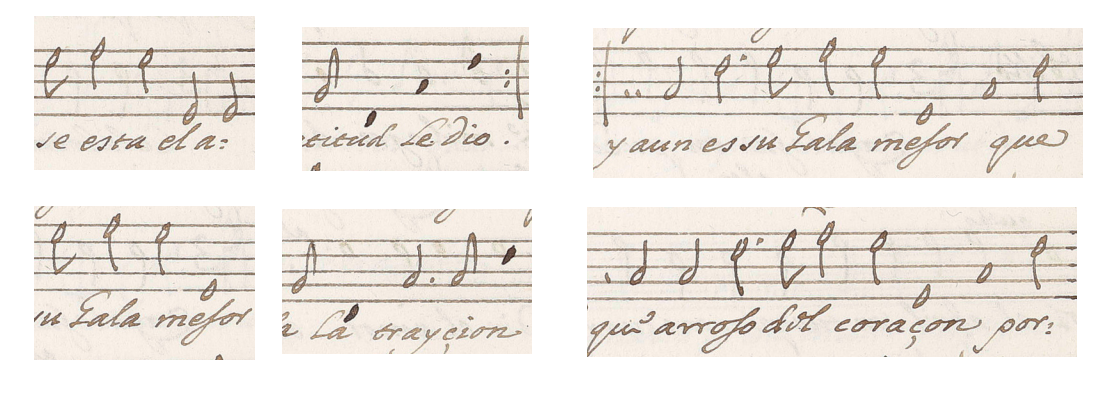

Arriba: fragmentos del manuscrito Harrach HS 139. Abajo: Fragmentos de diversos manuscritos de la colección Leopoldina. Se aprecian las similitudes en el trazo de las notas, la clave de do y el uso de dos guiones para prolongar la sílaba cantada

La encuadernación del manuscrito Harrach HS 139 es bien diferente a la más lujosa que presentan la mayoría de los volúmenes de Biblioteca Leopoldina, cuyo fin no era el uso práctico por parte de los músico sino el de preservación de las obras.

Encuadernación de los manuscritos A-Wn Mus Hs. 18762, 16003 y 16308, tipo más frecuente en los manuscritos musicales de la colección Leopoldina

Sin embargo, la uniformidad de las cubiertas de los manuscritos leopoldinos se rompe en unos pocos casos y podemos encontrar algunos ejemplares con una encuadernación igual a la del volumen de tonos humanos Harrach HS 139. Ponemos como ejemplo la compilación de arias italianas con signatura A-Wn Mus.Hs.17758, que Nicola Usula clasifica como un volumen con “encuadernación no-leopoldina”3.

Encuadernación del manuscrito A-Wn Mus Hs. 17758 procedente a la Biblioteca Leopoldina

Los rasgos caligráficos comunes y unos pocos casos de encuadernaciones iguales sugieren que los mismos talleres y artesanos que producían las lujosas encuadernaciones para la biblioteca de Leopoldo I elaboraban también otras más modestas para su uso como herramientas de trabajo de intérpretes de la corte vienesa.

Un manuscrito destinado a cantantes no habituados al español

Una vez identificado el entorno dónde se copió el manuscrito, otros detalles nos permiten conocer algunas características de los cantantes para los que estaba destinado.

Por un lado, igual que sucede en el manuscrito Contarini de Tonos Humanos, se repite la música para todas coplas aún cuando esta es idéntica a la de primera copla. Esto indica que los cantantes que iban a usar el manuscrito no tendrían suficiente experiencia cantando en español como para poder distribuir ellos mismos el texto de las restantes coplas siguiendo la línea de la primera de ellas. Lo más probable es que los músicos que usaron como libro de trabajo este manuscrito copiado en Viena y que no tenían experiencia cantando en Español fueran los músicos de la Hofmusikkapelle vienesa, cuya plantilla vocal durante el periodo 1657-1679 era en un noventa por ciento de origen italiano4.

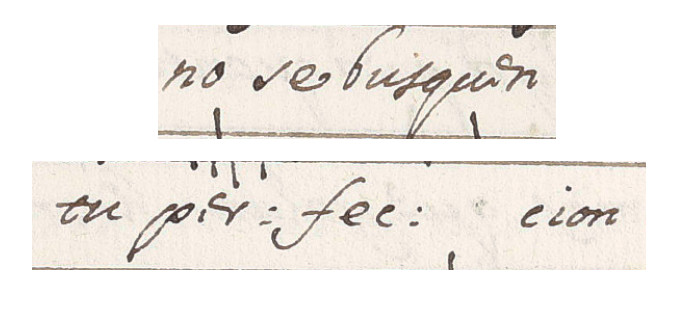

Otro curioso detalle estilístico del manuscrito es uso de una letra que combina visualmente una “e” sobre una “i” para escribir algunas de las “e” del texto que podría ser algún tipo de indicación sobre la pronunciación de dicha vocal, aunque su uso a veces no es consistente en repeticiones de la misma palabra y resulta difícil vincularlo a la acentuación de la sílaba o apertura de la vocal.

Fragmentos del manuscrito Harrach HS 139 con los textos ’no se busquen’ y ’tu perfeccion’ donde se aprecia el uso de una mezcla de ‘i’ y ’e’ en las sílabas ‘quen’ y ‘per’

Música para la intimidad de la emperatriz Margarita Teresa

De la descripción, lugar de de copia y músicos a los que iba destinado el manuscrito Harrach HS 139 es razonable concluir que el manuscrito es testimonio de la interpretación en la corte vienesa de música en español que, con toda probabilidad, se habría producido entre los años 1667 y 1673 en los que la emperatriz fue Margarita Teresa de Austria y Habsburgo.

La segunda de las obras, Dicen que está cuyo texto, aún incompleto al faltar los solos de las dos voces restantes, nos da una pista crucial del contexto interpretativo de esta música:

Dicen que está en las vendimias amor con Baco

pero yo sé de veras donde ha quedado

quieren que lo diga

en el retrete Augusto de Margarita

Si bien las alusiones a miembros de la familia real eran frecuentes en representaciones cortesanas, estás solían limitarse a las loas iniciales, donde los personajes de la realeza eran reverenciados casi como deidades. Un texto como el de Dicen que está, con alusiones de carácter más íntimo, parece más adecuado para una velada privada de la familia imperial.

Tonos humanos de dos imperios

En el corpus de tonos del manuscrito Harrach HS 139 podemos distinguir dos grupos atendiendo a las características intrínsecas de música y el texto:

- Tonos humanos españoles: aquellos que siguen fielmente la forma y usos presentes en España. De origen español, habrían sido enviados a la corte vienesa tras las insistentes peticiones que el emperador Leopoldo I hizo durante 1667 a su embajador en Madrid de tonos humanos “que sean a solo, dos y tres”5.

- Tonos humanos vieneses: aquellos que incorporan algunas de características de los tonos humanos españoles pero a la vez muestran influencias y usos más propios del idioma italiano. Escritos y compuestos probablemente por poetas y músicos relacionados con la corte vienesa o, alguno incluso, por el propio emperador Leopoldo I, a juzgar por la calidad amateur de algunos de ellos.

Por otro lado se puede realizar esta misma clasificación a partir de la identificación de fuentes y concordancias que permitan establecer el origen de la obra.

Los tres primeros tonos del manuscrito, Amantes mirad, Dicen que está y Si se embozan presentan rasgos que los colocan en el grupo vienés de tonos:

- Extraña tipología. Amantes, mirad tiene una música diferente para cada una de las coplas. Dicen que está no identifica las secciones que, además, se solapan y repiten. La primera copla de Si se embozan tiene una mitad cantada por una voz y la segunda por otra, que además repite parte del estribillo.

- Métrica típicamente italiana. Dicen que está parece una silva, de rima -ABB-AC-C, popular en canzonettas italianas, formada por versos heptasílabos y endecasílabos ignorando las sinalefas de la métrica española.

- Italianismos poéticos. La expresión Los rayos de Margarita parece una traducción directa de alguien más cercano al italiano, en cuya poesía barroca “i rai” era una expresión frecuente para referirse a los ojos6.

Los tonos nº 4 Hacer y callar, nº5 De Manzanares y nº6 Bello jazmín deshojado no presentan características tan relevantes que permitan clasificarlos sin conocer los solos del resto de voces.

Por ls localización de fuentes y concordancias, que se detallan más adelante, podemos establecer que los tonos nº 7 Corazón que afligido lamentas, nº 9 No más penas, no más heridas, nº 10 Espineme en la rosa mejor* nº 13 Serranas de Manzanares y nº 14 Cuidado pastor tienen su origen en España.

Los tonos nº 8, Al espejo de una fuente, nº 11 Los traidores ojos y nº 12 Oh, como corren risueñas parecen, también, más cercanos al grupo de tonos humanos españoles.

Músicos para cantar y tañer tonos humanos en Viena

Serían los denominados como “músicos de su Majestad la Emperatriz”7 los que interpretarían tonos como los del manuscrito Harrach HS 139. Esto separación entre los músicos del emperador y los de la emperatriz podría ser el motivo por el cual no había una copia de preservación en partitura de este repertorio en la biblioteca leopoldina.

Entre 1667 y 1673 aparece un único músico español, Jaime Rivas8, empleado en la corte vienesa, según los registros de pagos del Obersthofmeisteramt. Rivas contaba con experiencia en el repertorio de tonos humanos, pues había formado parte de la compañía teatral de Fulgencio López antes de a su llegada a Viena. A partir de 1670, aparece adscrito a la Hofstaat de la emperatriz Margarita (institución equivalente a las casa de la reina de otras monarquía), lo que lo colocaba por encima del resto de músicos de la emperatriz que estaban adscritos a la Hofmusikkapelle. Experiencia y rango colocan a Rivas como el más probable responsable de las veladas privadas de música española brindada a Margarita Teresa. Tras la muerte de la emperatriz, Rivas deja Viena y regresa a Madrid donde en 1675 se incorpora como músico en la Real Capilla9.

Fuentes y concordancias del manuscrito Harrach HS 139

Las fuentes poéticas y las concordancias poético-musicales halladas hasta el momento nos permiten confirmar el origen de algunas de estas obras en el entorno cortesano madrileño.

Corazón que afligido

El texto poético del tonos Corazón que afligido es obra de de José de Valmaseda y Zarzosa. La letra compuesta de estribillo y dos coplas está incluida en el manuscrito Obras a varios asuntos que escrebia Don Josef Gerónimo de Valmaseda y Zarzosa. Año 1660 que fue inventariado en Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos, Tomo 4, columnas 876-884.

El manuscrito de José de Valmaseda y Zarzosa incluye un grupo de cuatro villancicos fechados en 1661, uno de los cuales está dedicado “A los santos patronos Servando y Germano”10, que probablemente fueran interpretados en la catedral de Cádiz, ciudad de la que Servando y Germano eran los patronos.

Las escasas noticias biográficas encontradas sobre Valmaseda y Zarzosa lo sitúan todas ellas en Cádiz:

- Fray Jerónimo de la Concepción, en su obra historiográfica sobre Cádiz relata el paso de un huracán que azotó la ciudad en 1671: Entre las ruinas de la pastelería se halló, haber cogido todo el material debajo una jaula con un pájaro canario, estaba abollada, y él vivo metido en un rincón de ella; sacáronle, y hoy está en poder de D. José de Valmaseda, y Zarzosa, cuyas eran las casas11.

- La celebración en 1672 de una academia poética en honor a los años de Mariana de Austria, recogida en una publicación12, incluye varias obras de Valmaseda y Zarzosa.

- La citada obra de Fray Jerónimo de la Concepción incluye en la lista de personas que ocupan casi todas las prebendas de esta Santa Iglesia de Cádiz a fecha de 1685 a D. Jerónimo de Valmaseda y Zarzosa, Canónigo

- El legajo 498 de la sección secretaría del Archivo Diocesano de Cádiz registra en 1692 la solicitud de un oratorio en Chiclana por parte de D. Gerónimo de Balmaseda Zarzosa, canónigo, y doña Antonia de la Esquina Ordóñez, su hermana13.

El inusual hecho de que un autor periférico y poco conocido consiguiera que sus poemas los pusieran en música compositores del circuito madrileño podría hacer pensar que este manuscrito de Valmaseda fuera una recopilación obras propias mezcladas con obras populares ajenas, como muchas veces significaba ese escribir del título. Sin embargo, no se ha encontrado ningún otro de los poemas inventariados por Gallardo en ninguna otra compilación poética14. Además, hay otro texto del manuscrito de Valmaseda, “En la triste soledad / de la campaña del pecho”, presente en uno de los manuscritos musicales más representativos del circuito teatral madrileño: el manuscrito Gayangos-Barbieri15.

Tono a 4 De la triste soledad. Folio 64 del Manuscrito Gayangos-Barbieri

No más penas, no más heridas

La concordancia poético-musical del estribillo No más penas, no más heridas no se encuentra en una fuente española sino en el manuscrito B-Bc 17061 del Conservatorio Real de Bruselas16. La vuelta de la cubierta tiene un texto de difícil lectura que la ficha del catálogo RISM transcribe como:

Fiat M.o Carlo ?Scarlati? [ou ?Stradela?]/ maestro di capella della / Regina di Suetia / Roma

Independientemente del error del copista con el nombre, que como maestro de capilla de la Reina Cristina de Suecia en Roma solo podría ser Alessandro Scarlatti, este no parece guardar ninguna relación con el contenido del manuscrito y probablemente sea una carta reutilizada como guarda. Los cuatro compositores que aparecen identificados a lo largo del manuscrito fueron escritos por una mano posterior en el primero folio sin numerar: Pietro Antonio Giramo, Carlo Pedata, Antonio Sabino y Antonio de Oliveira. Los tres primeros pertenecen al entorno Napolitano mientras que al portugués Antonio de Oliveira lo entramos como maestro Capilla del Colegio del Patriarca en Valencia entre 1623 y 1624 y de la Iglesia de San Juan de Letrán de Roma en 162617. Las obras incluidas, clasificadas por Teresa M. Gialdroni como de estilo proto-cantatistico18, son en su mayoría cazonette a tres voces junto a unas pocas arias y dos diálogos con bajo continuo.

Fuera de este contexto napolitano, además de la pieza de Antonio de Oliveira (Va fidati va credi mai tu ff. 23v-24r), Gialdroni identifica una de Orazio Michi (Gite, gite sospiri, ff. 43v-44r). Hemos de añadir ahora a estas obras ajenas al repertorio principal del manuscrito No más penas, no más heridas, presente en el folio 13.

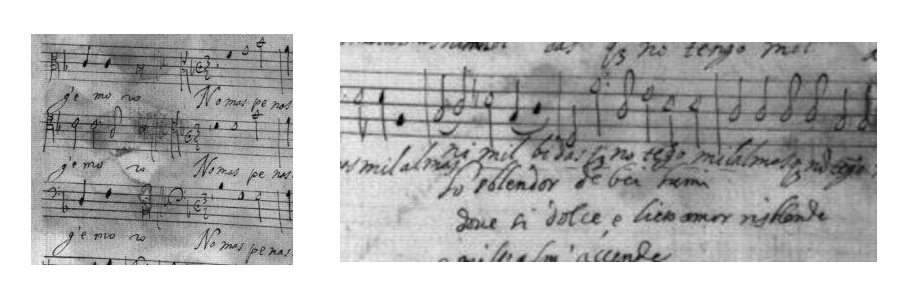

folio 13 del manuscrito B-Bc 17061

La presencia del texto español pasó inadvertida en la catalogación del RISM que identifica una única obra titulada Venosetta si cori19. Fue la citada Teresa M. Gialdroni quien, además de corregir el título a Vezzosetta Licori, indicó la presencia del texto en lengua española en el registro de la obra en el Archivio della cantata italiana20. Aunque con la concordancia de claves y armaduras se podría pensar que No más penas, no más heridas es la segunda parte de Vezzosetta Licori resultaría extraño la mezcla de lenguas sin motivo aparente y no quedaría claro cómo aplicar el texto restante (todo en italiano) sobre estas dos partes de música diferente.

Con el descubrimiento del manuscrito Harrach HS 139 hay suficiente evidencia para considerar que No más penas, no más heridas es una de esas obras ajenas al repertorio principal del manuscrito B-Bc 17061 que se incluyó para aprovechar el espacio que quedaba libre en el folio:

- El texto de No más penas, no más heridas es más afin a las coplas que aparecen Harrach HS 139 (el niño Amor lanzando flechas que causan heridas y matan) que a Vezzosetta Licori y el resto de stanze.

- Entre Vezzosetta Licori y No más penas, no más heridas el copista dibuja marcas que suelen usarse para indicar el final de una obra

- La manera en la que está dispuesto el texto en la parte “ni mil vidas”, desplazándose hacia arriba, indica que el texto restante de Vezzosetta Licori se completó antes de que se añadiera No más penas, no más heridas.

Detalles de No más vidas en B-Bc 17061. Izquierda: marcas de final de obra. Derecha: texto de No más vidas adaptándose a un texto previamente escrito

La concordancia de ambos textos es completa salvo discrepancias ortográficas y la música de Harrach HS 139 se corresponde con la segunda voz de B-Bc 17061 de manera casi idéntica en la primera parte y con alguna diferencia en la segunda que aún mantiene el contorno melódico.

Transcripción de la primera parte de ambas versiones de No más penas, no más heridas con las diferencias marcadas en rojo

La datación del manuscrito B-Bc 17061, establecida por el Archivio della cantata italiana entre 1660 y 1690, y los precedentes conocidos de transmisión de tonos humanos desde entorno cortesano y teatral de Madrid hasta Nápoles donde aparecen en compilaciones y obras diversas21, permiten plantear como hipótesis más sólida para la circulación de este tono la transmisión de manera independiente desde Madrid hasta Viena (enviado por el embajador Pötting) y hasta Nápoles.

Espineme en la rosa mejor

En este caso no se ha localizado la fuente poética original del texto, pero podemos inferir su existencia en la Península Ibérica gracias a tres contrafactas a lo divino, dos perdidas pero inventariadas en el Index da Livraria de Musica do Muyto Alto, e Poderoso Rey João IV y otra conservada en la catedral de Puebla.

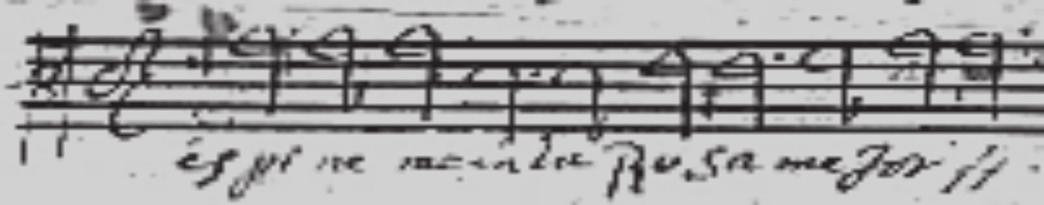

Incipit musical del villancico de Gutiérrez Padilla, MEX-Pc AMVCCP.516.2

Las obra perdidas que figuran en el index de João IV son:

- en la caja 27 número 682: villancico a 3 y a 9 “Espineme en la rosa mejor” de Carlos Patiño22 23

- en la caja 30 número 727, Villancico a 3 y a 6 “Espineme en la rosa mejor” de Fray Francisco de Santiago24

En el archivo de la Catedral de Puebla se conserva un villancico a 3 y 4 voces de Juan Gutiérrez de Padilla para la navidad de 1659, MEX-Pc AMVCCP.516.2 cuyos dos primeros versos son:

Espineme en la Rosa mejor,

con que el cielo sus Glorias publica

que no pueden si no ser una transformación a lo divino del texto del tono presente en el manuscrito Harrach HS 139:

Espineme en la rosa mejor,

con que el mayo sus galas publica

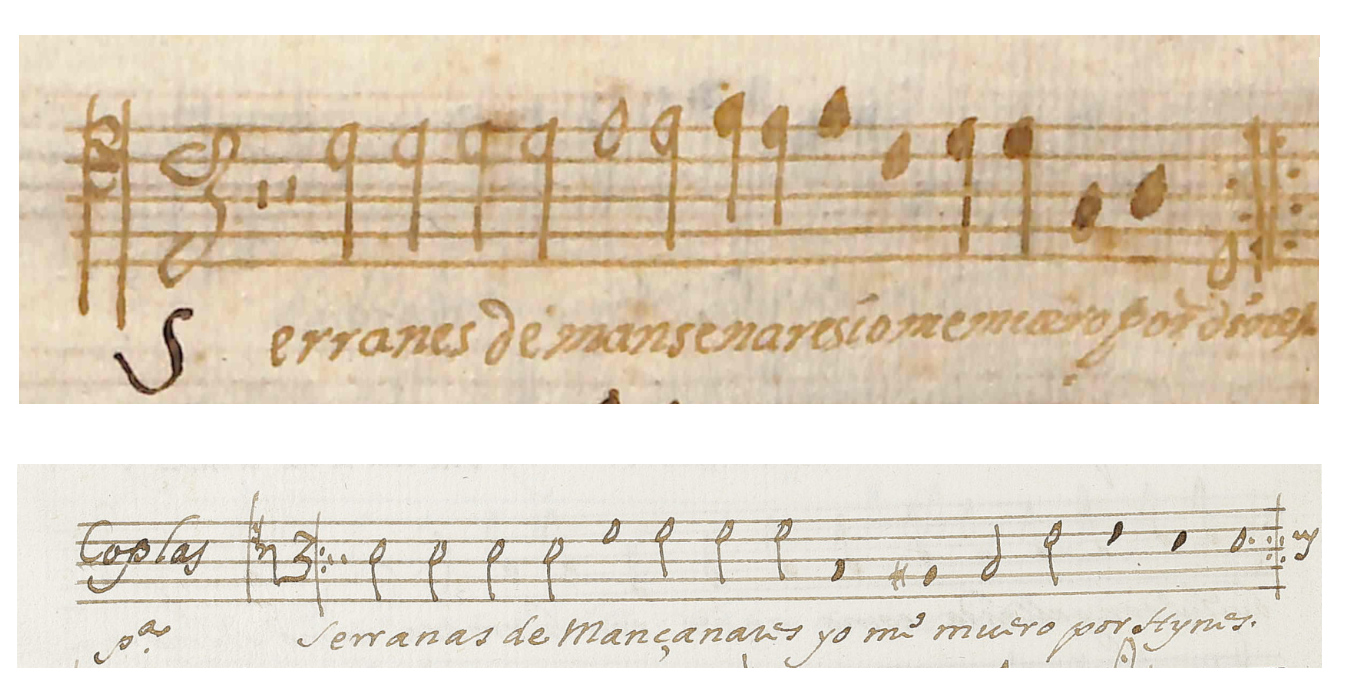

Serranas de Manzanares

El tono a 3 Serranas de Manzanares, concuerda con el tono del mismo título recogido en el Cancionero de Olot entre los folios 22v y 24r. Hay algunas divergencias menores entre ambos textos y a nivel musical la concordancia entre la voz grave del Cancionero de Olot y la conservada en Harrach HS 139 no se corresponde nota a nota debido, probablemente, a una armonización diferente aunque sí presentan los mismos valores rítmicos y contorno melódico.

Serrana de Manzanares, comienzo. Arriba: voz grave de la del cancionero de Olot. Abajo: única voz conservada en Harrach HS 139

Transcripción del comienzo de Serrana de Manzanares

El texto original apareció en la novela inconclusa de Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo El sutil cordobés Pedro de Urdemalas, publicada en 1620. La escena del sexto capítulo en la que se canta este romance es descrita así por el autor:

Uno de ellos, que cantando con áspera voz enmendaba este defecto con la destreza y suavidad de el tañer la guitarra (oro con que se dora semejante píldora), por obligalla con la lisonja bañó el aire con la armonía de las cuerdas, y entonando la voz desató ella estas razones:

Serranos de Manzanares:

yo me muero por Inés,

[…]

Además del cambio de la apelación a serranos que se convierten en serranas y del verso “cortesana en el aseo” que cambia a “muy señora en el aseo” tanto en el Cancionero de Olot como en Harrach HS 139. Otros dos cambios son exclusivos de Harrach HS 139: “de cuyos ojos honestos” pasa a “en cuyos divinos ojos” y al comienzo del estribillo sustituye “Labradora” por “Zagaleja”. Como es frecuente, los testimonios musicales no contienen todas las coplas (se omiten las coplas 3ª y 4ª). Más raro parece el recorte del estribillo, que en la novela tiene seis versos más: No es mucho que a tu beldad, // rica de prendas estrañas, // estas soberbias montañas // la miren con humildad, // y su antigua majestad // la inclinen a tu valo.

Tuvo que gozar este tono de gran popularidad para que siguiera vigente cuando le encargaron a Pötting que se hiciera con tonos humanos, casi cuatro décadas después del primer testimonio. Ejemplos de esa popularidad son las apariciones del tono, a veces con algunos cambios y otras conservando solo los dos primeros versos, en diversas comedias y entremenses estrenadas a lo largo del segundo tercio del siglo XVII. Un ejemplo es Reinar después de morir de Luis Vélez de Guevara estrenada en 1635 que se abre con músicos cantando Pastores del Manzanares mientras el príncipe se viste. Vélez de Guevara cambia de serranos/as por pastores pero mantiene intacto el resto de la primera cuarteta.

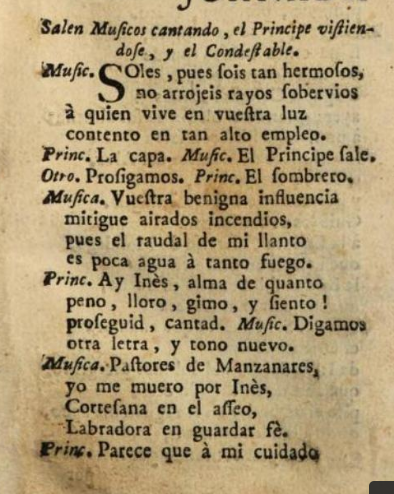

Comienzo de la comedia Reinar después de morir en una edición del siglo XVIII

Cuidado pastor

El tono a dos que cierra el manuscrito, Cuidado pastor, formaba parte de la comedia Triunfos de Amor y Fortuna con texto de Antonio Solís y Rivadeneyra y música de Juan de Hidalgo. No se conserva la música completa de Hidalgo para esta comedia, solo tres fragmentos en forma de tonos humanos y otro tono de Cristobal Galán

Triunfos de Amor y Fortuna se representó en 1658 durante las celebraciones del nacimiento del príncipe Felipe Próspero y es probable que una pequeña Margarita Teresa la llegara a disfrutar. Los más de diez años transcurridos desde el estreno de la obra y el periodo propuesto para su envío a Viena podrían parecen demasiados para que aquellos tonos humanos estuvieran aún en circulación pero hay que considerar que fue una obra de enorme éxito cuyas funciones se prolongaron hasta después del Corpus.

Se conocían, hasta ahora, cuatro testimonios del tono a dos “Cuidado pastor”:

- Dúo de Juan Hidalgo “Cuidado pastor”. Legajo E-Mn MC/3880/27 (dos voces y acompañamiento)

- Tono “Cuidado Pastor”. Libro de diversas letras del comensal José Fontaner y Martell, E-Bbc Mss 888, f. 12v (texto y cifras) y su contrapartida en el E-Bbc Ms 1586, f. 10v

- “Cuydado pastor, / no te engañe otra vez el amor”. Llibre de tons de Ioseph Vilamur, biblioteca personal de Joseba Berrocal Cebrián25 f. 70r-70v (solo texto)

- Tono al Santísimo Sacramento A dúo “Cuidado pastor” del fondo musical de la Parroquia de Sant Pere i Sant Pau de Canet de Mar, E-CAN 15/667 y E-CAN 15/668 (contrafacta a lo divino para dos voces y acompañamiento). Se trata de dos versiones del dúo con diferentes acompañamientos (bajo uno y tablatura la otra). La música es diferente a la del tono humano de Hidalgo pero se puede reconocer claramente la inspiración melódica. Están fechadas en 1676.

Comienzo de la contrafacta a lo divino Cuidado Pastor dE-CAN 15/668

La música de Cuidado pastor del el manuscrito Harrach HS 139 concuerda con la voz de tenor del manuscrito E-Mn MC/3880/27 bajada una quinta (algo normal teniendo en cuanta que la partitura de la BNE está escrita en claves altas). Las diferencias musicales que incluye Harrach HS 139 con respecto a E-Mn MC/3880/27 son mínimas: en el estribillo se limitan a subir una octava todos menos uno de los DO3 (la nota más grave de la parte, que aparece siempre en inicio o final de frase). De manera parecida en la copla se sube una octava el LA2 (de nuevo la nota más baja de la parte) y se divide en dos una mínima para repartir la sinalefa.

Comparación del estribillo de Cuidado Pastor de E-Mn MC/3880/27 y Harrach HS 139 bajando una quinta el primero usando claves modernas

En la música que Harrach HS 139 repite para las coplas 2ª, 3ª y 4ª hay sutiles cambios desdoblando o agrupando notas ante la presencia o ausencia de sinalefas o diptongos con respecto a la copla inicial. Esto parece confirmar que la intención del copista al repetir la música para cada copla era la de facilitar la ejecución a cantantes que no estaban acostumbrados a cantar en español.

Detalles de las coplas de Cuidado Pastor Harrach HS 139 con cambios en la música para repartir el text

Textos poéticos

1. Amantes mirad, amigos llorad

[Estribillo]

Amantes, mirad,

amigos, llorad,

aunque por cuanto lloréis,

ya volver no me podréis

la perdida libertad.

[Copla pª calla]

[2ª Solo]

tarde vio mi corazón,

a costa de sus tormentos,

que debajo de la calma,

ocúltanse las tormentas.

[3ª calla]

[4ª a 3]

En dos lúcidas tinieblas,

ciegos quedaron mis ojos;

y, cuando más desolados

a su riesgo, más dormidos

[5ª calla]

[6ª solo]

en penoso cautiverio,

me tienen preso dos niñas;

un niño y ciego es el Argos

de mis hermosas cadenas

Notas al texto

4 Mantenemos volver donde, por significado, debería ser devolver para no romper la métrica.

16 Argos: en la mitología griega, el guardián de los cien ojos que custodiaba a Io

2. Dicen que está

Dicen que está en las vendimias

amor con Baco, pero,

yo sé de veras donde ha quedado.

¿Quieren que lo diga?

En el retrete Augusto de Margarita.

[Solo]

Porque está desnudo,

huye del frío amargo; por eso,

al abrigo sutil

ha volado allí,

regalón, quiere estar

en tanto que pasa el invierno

y comienza el marzo,

y así muy mal dicen

que se ha ido con Baco.

Notas al texto

7 Las fiestas de la vendimia en honor a Baco eran entre los meses de octubre y noviembre

10 regalón: Acomodado, delicado, o no acostumbrado al trabajo o fatiga (Diccionario de autoridades)

3. Si se embozan

[Estribillo]

Si se embozan los rayos

de Margarita,

al nublado sucede

más claro el día

[Copla pª]

[Para dar…]

[…]

[…]si al nublado

sucede más claro el día

[Copla 2ª. Solo]

Ya la dulce Filomena

prepara cultos motetes

ya le ofrece ramilletes

la selva amena tan solo

les causa pena

a despecho de su flora

que está embozada la Aurora

que espera al monte al Prado

más ya cesa su cuidado

cuando entre consuelos miran

que al nublado sucede

más claro el día

Notas al texto

1 embozar: Encubrir el rostro, no del todo, sino por la parte inferior hasta casi los ojos (Diccionario de autoridades).

1 y 2 Los rayos de Margarita: siguiendo la convención de la poesía barroca italiana, son los ojos de Margarita, que al embozarlos quedan a la vista e iluminan el día.

5 el texto que falta lo canta otra de las voces y por tanto no aparece en este manuscrito

7 Filomena: en el mito griego, ninfa convertida por los dioses en ruiseñor cuyo canto es un lamento. En la poesía barroca ruiseñor y Filomena se usan indistintamente.

4. Hacer y callar

[Estribillo]

Hacer y callar

es fina cordura;

y es ciega locura

su amor blasonar.

[2ª y 3ª calla]

No publiques que te adora

un ángel divino y bello,

que hacer de esto alarde

está en perderle o perderlo.

[4ª a 3]

Mudo silencio profesa

la república de amor,

que publicar sus deleites,

es delito sin deleite.

[5ª calla]

Notas al texto

5 blasonar: Hacer ostentación de alguna cosa gloriosa con alabanza propia, preciarse de haber hecho, o dicho alguna cosa digna de ser loada (Diccionario de autoridades)

5. De Manzanares

[De Manzanares]

Al donaire de su garbo,

que airoso luce el peligro;

pues cuanto se arriesga,

más es logro del albedrío.

[Oh, qué placido & calla]

Nadie blasone de libre

si feliz no ha conseguido

ilustrar a su esplendor

las presunciones del brío.

[Se dan todos a su luz]

[Calla]

[Estribillo]

Y del fuego que alienta

su ser divino no se busquen

los rayos, pues mata el viso.

Notas al texto

1 donaire y garbo indican, respectivamente, gracia en lo que se dice y gracia en los movimientos

2 airoso: con valentía o con garbo

8 presunción: Significa también vanidad, confianza y demasiado concepto que se tiene de sí mismo (Diccionario de autoridades)

11 viso: Lo mismo que Vista. En este sentido está anticuado (Diccionario de autoridades)

6. Bello jazmín

[Copla pª]

Bello jazmín deshojado,

que cuando incendio consumes

nevado ardor te ostentas.

[2ª]

[3ª]

Nuevo Mongibelo dulce,

que en hipócrita apariencia

encubren tersos cristales

rayos que ardientes penetran.

[4ª]

Noble ultraje de la nieve

el blasón del rendimiento

crédito es, no bajeza.

[5ª]

[6ª]

Suspensión de los sentidos,

que en incomprensibles muestras,

admira la admiración

tu perfección más perfecta.

[7ª a 2]

Incentivo de las ansias

es con suave violencia

[…]

tu fuego abrasando cerca.

[Estribillo]

Para que las almas admiren,

vean, entre hielos que abrasan,

llamas que hielan.

Notas al texto

4 Mongibelo: nombre que se utiliza en Sicilia para referirse a la montaña del Etna.

16 Tras violencia hay tres compases de silencio en los que la otra voz canta a solo el tercer verso de esta copla y por tanto no aparece el texto en nuestro manuscrito.

7. Corazón que afligido lamentas

Estribillo [a 3]

Corazón, que afligido lamentas

ver mal pagado un afecto leal,

y anegado en diluvios de penas,

triste y confuso suspiras un ¡ay!;

si en el ¡ay! hay alivio, no digas ¡ay!

Copla

No suspires, corazón,

si en tu afán vives contento,

que minora el sentimiento,

dar alivio a la pasión.

Lo fino de la afición

Es solo sufrir y amar

Notas al texto

1 Tomamos la indicación de estribillo y copla, que no aparecen en el manuscrito musical, de la transcripción incluida en el tomo IV de Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos.

10 afición: La propensión, amor, o voluntad del ánimo con que nos inclinamos a querer y amar alguna cosa. (Diccionario de autoridades)

11 La referida transcripción del manuscrito de Valdamesa incluye una segunda copla que no aparece en el manuscrito musical: Pues que tan dichoso has sido // que mereces el rigor // de un dueño que al mismo Amor // Por su esclavo no ha querido. // Sobrado favor ha sido // que ella te quiera matar.

8. Al espejo de una fuente

[Coplas pª]

Al espejo de una fuente

busca Clori un desengaño;

mas cuánto va que le busca,

para no querer hallarlo.

[2ª]

Hala dejado por Nise,

discreto o mudable Antandro

y quiere ver, aunque ciega,

si es razón o si es agravio

[3ª]

Mírase en la fuente Clori,

y el cristal examinando,

jamás le halló más oscuro

que cuando estuvo más claro.

[4ª]

No pierde por menos linda,

si por amante que es llano,

no hay hermosa queriendo,

ni hubo fea despreciando.

[5ª]

Mal hace no poseyendo

la que se declara amando;

porque fe sin esperanza

no es amor, sino milagro.

[6ª]

Llora y los cristales turba

de la fuente con su llanto;

duro afán donde es alivio,

mucho mal por menos malo

[7ª]

Todo lo que el agua inquieta,

quita de fuerza al descanso;

que al triste consuela el ver

que está sin razón lo ingrato.

[8ª]

Las zagalas que la miran

llorar mucho y querer tanto

la avisan con escarmiento

y la dicen sin engaño:

[Estribillo]

Zagala, ¿qué pretendes

en ese cristal claro?

¿Alivios a tu pena

o aumentos a tu llanto?

No llores, ríe;

que perder un ingrato

más es para reírlo

que para llorarlo

Notas al texto

6 Antandro: el nombre elegido por el poeta para el antiguo amante es también la ciudad griega desde la que, según la leyenda, partió Eneas tras la caída de Troya para fundar una nueva ciudad y una nueva dinastía troyana.

14 llano: Significa también descortés, desatento o descomedido (Diccionario de autoridades)

9. No más penas

[Estribillo]

No más penas, amor, no más heridas;

que no tengo mil almas, ni mil vidas

[Copla pª]

Acábate de reír

y de más flechas tirar,

pues en mí falta el lugar

tantas de ellas recibir;

si hacerme queréis morir,

bastan ya las recibidas.

[2ª]

Acábame de tirar

tantas flechas, niño Amor,

pues ya me falta el dolor

y llanto para llorar;

si un muerto queréis matar,

todas son flechas perdidas.

Notas al texto

3 El original es Acaba de reír pero parece extraño un verso heptasílabo siendo el resto octosílabos. Como la segunda copla repite la música desdoblando la tercera nota para acomodar la sílaba extra, optamos por usar el mismo patrón añadiendo el enclítico equivalente en este verso.

10. Espineme en la rosa mejor

[Estribillo]

Espineme en la rosa mejor

con que el mayo sus galas publica,

¡ay Jesús! y que de lo que pica

más parece Cupido que flor.

[Copla 1ª solo]

Mi dolor es buen testigo,

que aunque digo lo que siento,

es tan grande mi tormento,

que no cabe en lo que digo.

Ningún alivio consigo,

porque mi mal es mayor

cuanto más se comunica.

[2ª]

No entendí que me picara,

cuando a cogerla llegué,

mas quien el riesgo no ve,

en el escarmiento para.

Mi daño no se repara,

porque siente más dolor

quien más remedio aplica.

[3ª]

La atención mas cuidadosa,

está de un desaire vecina;

y a picarse en una espina,

quien va a coger una rosa.

La belleza más piadosa,

hace gala del rigor

y en mi dolor se despica

Notas al texto

1 espinar: Punzar y herir con la espina, de cuyo nombre se forma este verbo (Diccionario de autoridades)

25 despicar: desahogar

11. Los traidores ojos

[Estribillo]

Los traidores ojos

de la ingrata Filis

¡huye!, no te miren;

¡guarda!, no te alcancen;

y cautiven libres,

que atrevidos matan.

[Copla]

Risueños halagan,

miran apacibles,

mas veneno encubren,

si favores fingen.

Mira que condenan

las almas que rinden,

a infierno de celos

aunque en cielo viven.

12. Oh, como corren risueñas

[Estribillo]

Oh, como corren risueñas las fuentes

y las aves le hacen la salva,

porque vienen sin árboles,

en sus ojos la luz de dos soles,

y en sus labios la risa del alba

[Coplas pª]

Para recibir a Marcia,

de muchos días ausente,

se vistió la gala el campo,

de rosa y de claveles.

[2ª]

Porque de veras se acorte,

hoy vuelve a la villa y vuelve

tan gallarda como antes,

tan hermosa como siempre

[3ª]

De su dorado contorno,

el ágil contacto leve,

aún las arenas no toca

y los cristales enciende.

[4ª]

Ausentes sus ojos graves,

todo el año fue diciembre;

pero ya con su venida,

será primavera siempre.

[5ª]

Nunca tuvo Manzanares,

hasta tener la presente,

tantos suaves olores

y tantos adornos verdes.

[6ª]

Agradecen fuentes y aves

los favores que la deben

con gustosas norabuenas

y festivos parabienes.

13. Serranas de Manzanares

[Coplas pª]

Serranas de Manzanares,

yo me muero por Inés;

muy señora en el aseo,

labradora en guardar fe.

[2ª]

En cuyos divinos ojos

se dejó amor vencer

y aunque su color es pardo

son más bellos que Aranjuez

[3ª]

Envidia pone a los cielos

cuanto su hermosura es

porque quiere a los jardines

hacer ricos con sus pies

[4ª]

Celebremos pues zagales

con voz dulce y pecho fiel

este milagro del cielo

decir como yo dije:

[Estribillo]

Zagaleja tu puedes rendir el amor

el abril son tus plantas,tus rayos el Sol

14. Cuidado pastor

[Estribillo]

Cuidado pastor

no te engañe otra vez tu fervor

cuidado con el cuidado

que es muy travieso ganado

la hermosura y el amor

[Coplas pª]

En la quietud de las selvas

curándose está el amor

de las mortales heridas

que la ingratitud le dio

[2ª]

Su disfraz es un pellico

y aún es su gala mejor

que la sencillez le abriga

si le arroja la traición

[3ª]

La ingrata beldad maldice

que arrojo del corazón

porque a huellas de su engaño

su misma imagen borró

[4ª]

No más humana hermosura

dijo a su misma pasión

y ella entre alegres suspiros

de esta suerte respondió

Transcripciones musicales

Con solo una de las tres voces, y siendo esta la más grave, es difícil hacerse una idea se como sonaría el conjunto. Por eso, de momento, ofrecemos únicamente la transcripción musical de las partes a solo que sí se pueden considerar completas y se podrían interpretar añadiendo un sencillo acompañamiento:

- Tarde vio mi corazón (Copla a solo del tono Amantes mirad, amigos llorad)

- En penoso cautiverio (Copla a solo del tono Amantes mirad, amigos llorad)

- Porque está desnudo (Copla a solo del tono Dicen que está en las vendimias)

- Ya la dulce Filomena (Copla a solo del tono Si se embozan)

- Mi dolor es buen testigo (Copla a solo del tono Espineme en la rosa)

Utilice el selector superior del visor de partituras para elegir cual mostrar.

Conclusiones

Cada descubrimiento realizado en la investigación sobre la música de la Emperatriz Margarita Teresa aporta nuevos datos y música a la vez que plantea nuevas preguntas. Con el manuscrito Harrach HS 139 obtenemos valiosa información acerca de cómo se interpretaba la música más intima en la corte vienesa y unos pedacitos de dicha música.

No tenemos, de momento, ninguna información sobre cómo llegó este manuscrito hasta la colección Harrach. Tras la muerte de la emperatriz su música probablemente seguiría en el palacio imperial, bien como herencia a su hija o bien simplemente archivada junto a otras partituras de trabajo de la Hofmusikkapelle. Ferdinand Bonaventura von Harrach, que ya había demostrado su interés por la música española, estaba en Viena al servicio de Leopoldo I cuando murió la emperatriz. No sería extraño que utilizara su cercanía al emperador y le pidiera alguna de las obras en español a las que nadie iba a hacer más caso por allí. ¿Cogió Harrach únicamente una de las voces a modo de recuerdo y el resto acabaron perdiéndose? Parece raro en alguien que ha demostrado cierto afán completista que de una misma obra reunía diversos acompañamientos de diferentes fuentes. Habrá que buscar en antiguos inventarios si Harrach llegó a tener más partituras de la música para la emperatriz.

Descargas

- Tarde vio mi corazón (Copla a solo del tono Amantes mirad, amigos llorad)

- Código fuente de la partitura en formato MEI: tarde_vio_mi_corazon-v1.mei

- Partitura en pdf tamaño A4: tarde_vio_mi_corazon-v1.pdf

- En penoso cautiverio (Copla a solo del tono Amantes mirad, amigos llorad)

- Código fuente de la partitura en formato MEI: en_penoso_cautiverio-v1.mei

- Partitura en pdf tamaño A4: en_penoso_cautiverio-v1.pdf

- Porque está desnudo (Copla a solo del tono Dicen que está en las vendimias)

- Código fuente de la partitura en formato MEI: porque_esta_desnudo-v1.mei

- Partitura en pdf tamaño A4: porque_esta_desnudo-v1.pdf

- Ya la dulce Filomena (Copla a solo del tono Si se embozan)

- Código fuente de la partitura en formato MEI: ya_la_dulce_filomena-v1.mei

- Partitura en pdf tamaño A4: ya_la_dulce_filomena-v1.pdf

- Mi dolor es buen testigo (Copla a solo del tono Espineme la rosa)

- Código fuente de la partitura en formato MEI: mi_dolor_es_buen_testigo-v1.mei

- Partitura en pdf tamaño A4: mi_dolor_es_buen_testigo-v1.pdf

-

HERRERA DE LAS HERAS, Fernando “Tras la música de una emperatriz: tonos humanos en la corte de Viena”. Humano y Divino, 2024. Disponible en https://humanoydivino.com/humanos/tras_la_musica_de_una_emperatriz_tonos_humanos_en_la_corte_de_viena ↩︎

-

HERRERA DE LAS HERAS, Fernando “Los tonos humanos de Ferdinand Bonaventura von Harrach conservados en Viena”. Humano y Divino, 2024. Disponible en https://humanoydivino.com/humanos/tonos_humanos_harrach_viena ↩︎

-

USULA, Nicola: “The lost words: traces of librettos in emperor Leopold I’s music collection (Vienna 1658-1705)” 19th Biennial International Conference on Baroque Music, Birmingham, July 16th 2021. ↩︎

-

BENNET, Lawrence & SAUNDERS, Steven & WEAVER, Andrew H.: “The Court Chapels of the Austrian Line (II): From Archduke Charles II to Emperor Leopold I” parte de “A Companion to Music at the Habsburg Courts in the Sixteenth and Seventeenth Centuries”, 2020. p. 210. ↩︎

-

Dos ejemplos de cartas del emperador Leopoldo I solicitadon a Pötting tonos humanos espcíficamente a “solo, dos y tres voces” son las fechadas los días 31 de marzo y 11 de mayo de 1667. Editadas en PRIBRAM, Alfred Francis & VON PRAGENAU, Moritz Landwehr: Fontes rerum Austricarum. Diplomataria et Acta. Vol LVI: Privatbriefe Kaiser Leopold I an den Grafen F. E. Pötting 1562-1673. I. Teil. November 1662 bis Dezember 1668. Viena 1903. pp. 292, 299-300. ↩︎

-

Mi agradecimiento a Flavio Ferri-Benedetti por su su ayuda en el estudio de estos textos y sus siempre certeros comentarios. ↩︎

-

CASAS-CALVO, Nicolás J.: Fiestas, músicos y una compañía de comediantes españoles en Italia durante la jornada de la emperatriz Margarita a Viena (1666),Hispanic Research Journal, 20:4, 2019. p. 345 ↩︎

-

En algunas fuentes aparece como Jaime Rivas y en otras como Jaime de Rivas. Incluso algunas transcripciones, definitivamente erróneas, hablan de Jaime Richas ↩︎

-

ibidem, p. 344 ↩︎

-

El texto completo aparece reproducido en MORGADO GARCÍA, Arturo: “El Estamento Eclesiástico y la Vida Espiritual en la Diócesis de Cádiz en el Siglo XVII”. Cádiz 1996. p.203 ↩︎

-

CONCEPCIÓN, Jerónimo de la: “Emporio de el orbe, Cádiz ilustrada: investigación de sus antiguas grandezas”. Amsterdam, 1690 incluye el reporte de un huracán de donde leemos: ↩︎

-

“Academia con que el excelentísimo señor marqués de Jamaica celebró los felices años de su majestad la reina nuestra señora doña María Ana de Austria, el día 22 de diciembre de 1672” Cádiz, 1673. ↩︎

-

Recogido en MORGADO GARCÍA, Arturo “Solicitudes de fundación de oratorios en la diócesis de Cádiz (1650-1814)”. Trocadero. Revista Del Departamento De Historia Moderna, Contemporánea, De América Y Del Arte, 1(1), 1989. pp. 67–91 ↩︎

-

Sin autor aparece una concordancia de al menos dos versos en la compilación US-NYhsa B2543: “Que tiernamente se quexa / aquel dulce Ruiseñor” (Letra, f. 46r-v). Hay una versión de estos dos versos intercambiando adverbio con por adjetivo de Jeronimo de Cáncer e incluso aparecen en obras de Calderón por lo que se podrían casi consideran un lugar común. ↩︎

-

Manuscrito E-Mn MSS/13622, fol. 64. Disponible en https://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000129924&page=68 ↩︎

-

https://catalog.b-bc.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5942 ↩︎

-

ROYO CONESA, Mireya: La Capilla del Colegio del Patriarca: vida musical y pervivencia de las Danzas del Corpus de Juan Bautista Comes (1603-1706). pp. 287-288 ↩︎

-

GIALDRONI, Teresa M. “La cantata da camera nel Seicento napoletano” en Storia della musica e dello spettacolo a Napoli. Il Seicento. Tomo I, 2019. pp. 1391-1456 ↩︎

-

Por ejemplo el tono Pajarillo que cantas ausente de Cristobal Galán presente en el manuscrito de origen napolitano B-Bc 15321 o los tonos de Juan del Vado y Manuel de Egüés estudiados en HERRERA DE LAS HERAS, Fernando: Tonos españoles citados en la música religiosa de Cristoforo Caresana. Humano y divino 2024: https://humanoydivino.com/humanos/tonos_espa%C3%B1oles_citados_en_la_musica_religiosa_de_cristoforo_caresana/ ↩︎

-

Primeira Parte do Index da Livraria de Musica do Muyto Alto, e Poderoso Rey Dom Ioão o IV. Nosso Senhor: Por ordem de sua Mag. por Paulo Craesbeck. Anno 1649. p. 218 ↩︎

-

El villancico de Patiño aparece refereciando también en el memorial que en 1648 envía João IV al Marqués Niza con las obras de Patiño que ya tiene a fin de que compre cualquier otra que puediera conseguir. Publicada en VASCONCELLOS, Joaquim: El rey D. João o 4º: Biographia: a política do monarcha, 1900. pp. 91-94 ↩︎

-

ibidem p. 308 ↩︎

-

Estudio y descripción en VALDIVIA SEVILLA, Francisco Alonso: Nuevos sones antiguos. El Llibre de tons de Ioseph Vilamur, una fuente desconocida de música ibérica para guitarra del siglo XVII. Cuadernos de Música Iberoamericana Vol. 36, 2023. https://dx.doi.org/10.5209/cmib.81685 ↩︎