Introducción

Al realizar el primer inventario del contenido del Livro de musica de Domingos Martins de Almeida1 todas las obras en lengua romance se clasificaron como unica, pues no se hallaron fuentes ni concordancias de ninguna de ellas. Estas clasificaciones son siempre conjeturales, pues no podemos concluir que algo no existe a partir de la premisa de no haberlo encontrado. Las actualizaciones de tablas de íncipits, bases de datos, o motores de búsqueda con frecuencia revelan conexiones que ignorábamos. Otras veces, las revelaciones surgen de una mezcla de memoria y serendipia. Así, La morena me llaman, madre perdió su condición de unica cuando, al repasar el Cancionero áureo de la Biblioteca Real de la Haya2, la letrilla Morenita me llaman, madre se reveló como el origen de lo que en Évora se había vuelto a lo divino. A partir de ahí era fácil tirar del hilo para encontrar el pliego suelto conservado de Múnich y adentrarse la fascinante tradición sefardí que revelaba hasta relaciones melódicas.

En este artículo, se presenta una concordancia poética doble encontrada para otro de los villancicos del manuscrito de Évora. Una se encuentra en el cancionero de Gaspar Fernández3 y la otra en un manuscrito poético poco conocido de la British Library4. Tras la descripción de la obra concordante de cada una de las fuentes se analiza la concordancia poética y se presenta una hipótesis acerca de su transmisión. Finalmente, se estudian las semejanzas musicales entre el villancico de Gaspar Fernández y el del manuscrito de Évora.

Cielo, seme fiel testigo: dos concordancias poéticas

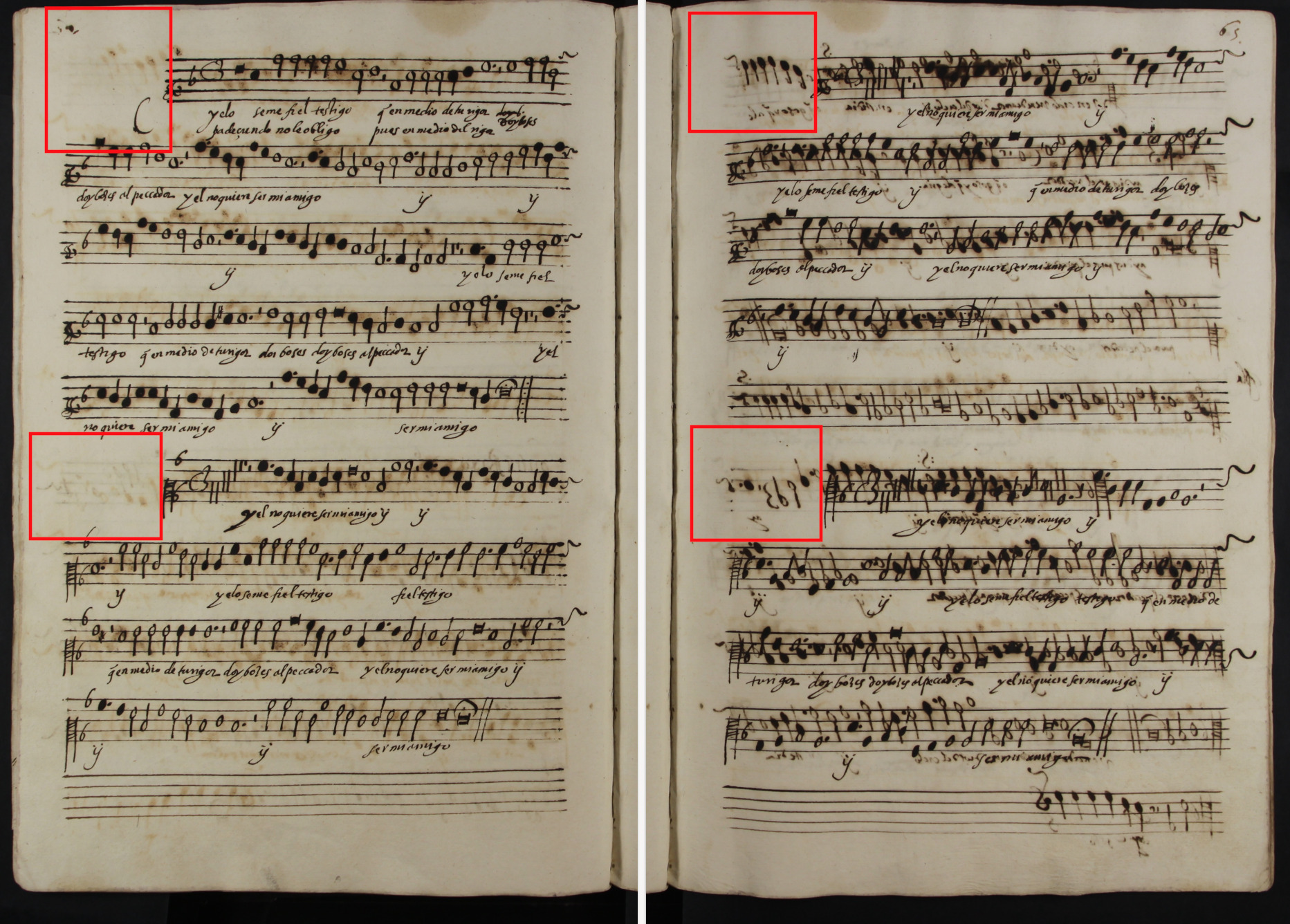

El villancico a 4 voces Cielo, seme fiel testigo del Livro de musica de Domingos Martins de Almeida (f. 64v y 65r) presenta concordancia poética con dos obras:

- el del villancico a 3 y a 5 voces Yelo, seme fiel testigo del Cancionero de Gaspar Fernández (f. 8v y 9r)

- el villancico al nacimiento Yelo, seme fiel testigo copiado por Fray Lorenço de Andrade en los folios 29v y 30r de un manuscrito con textos suyos y ajenos conservado en la British Library, GB-Lbl Egerton 551.

Cielo, seme fiel testigo, el villancico del manuscrito de Évora

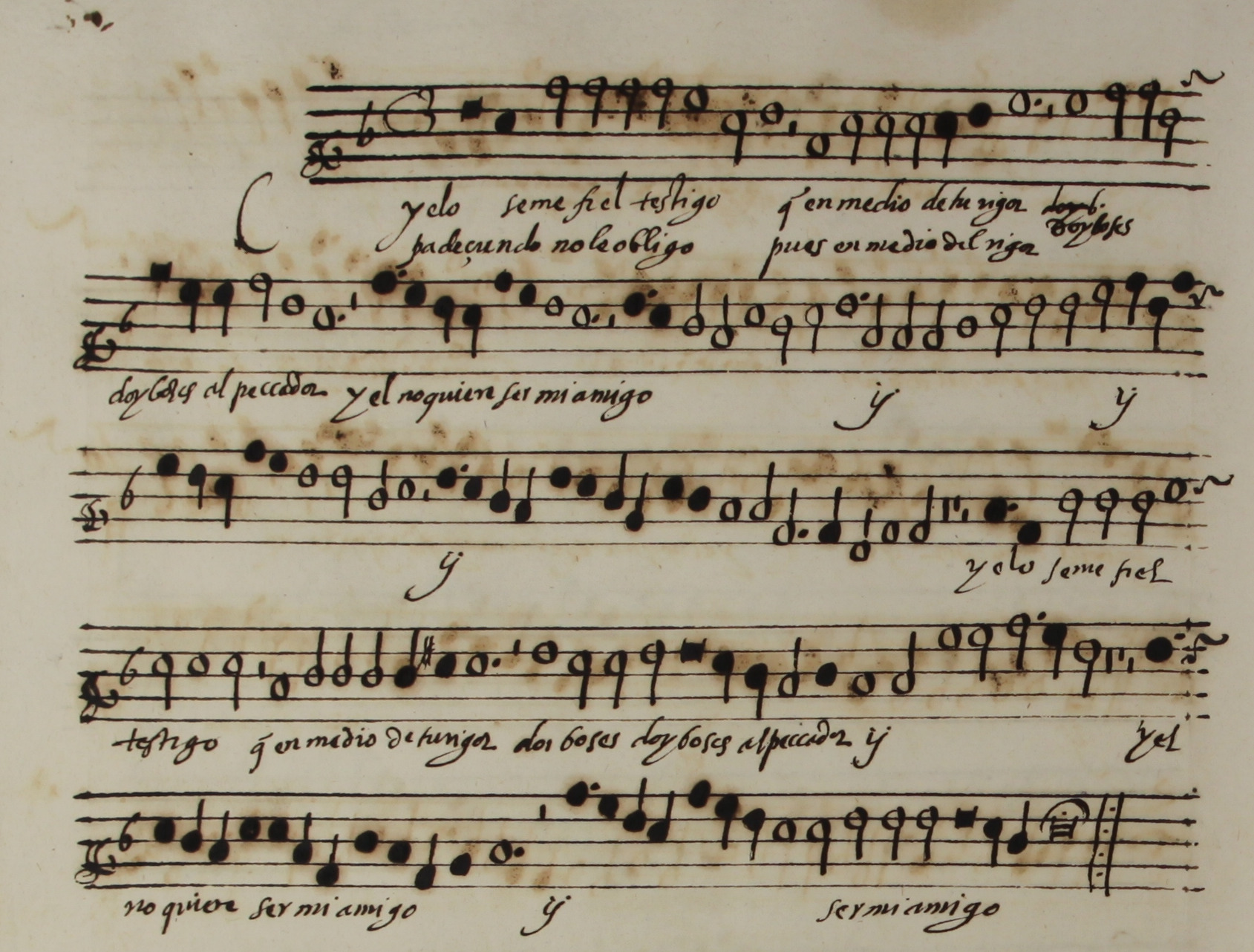

El villancico del Livro de musica de Domingos Martins de Almeida tiene una única sección y no incluye ninguna indicación de repeticiones. Cada una de las cuatro partes musicales lleva el texto cantado alineado debajo de las notas. La primera de las voces, en el primer pentagrama, incluye una segunda línea de texto con dos versos más. Interpretamos, a partir de diversos indicios, que se detallarán más adelante, que tanto las partes musicales como el texto principal se corresponden con el estribillo del villancico y que la segunda línea con dos versos extra serían parte de las coplas que nunca se llegaron a copiar.

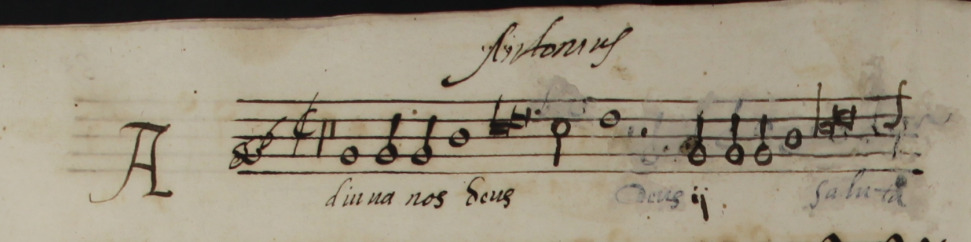

parte del tiple 1º de villancico del Livro de musica de Domingos Martins de Almeida

El texto del villancico del Livro de musica de Domingos Martins de Almeida, adaptado a ortografía moderna y puntuado, es:

Cielo, seme fiel testigo,

que, en medio de tu rigor,

doy voces al pecador,

y él no quiere ser mi amigo.

Padeciendo, no le obligo,

pues, en medio del rigor

Varias palabras se presentan de manera inconsistente a lo largo del texto:

- voces: aparece algunas veces como

bosesy otras comobozes. - doy: aparece algunas veces como

doyy otras comodoi. - cielo: En la primera voz aparece la primera vez como

Cyeloy la segunda comoyolo. Las tres siguientes veces (una por cada una de las voces restantes) aparece comoyelo. A este tema se dedica un apartado completo más adelante.

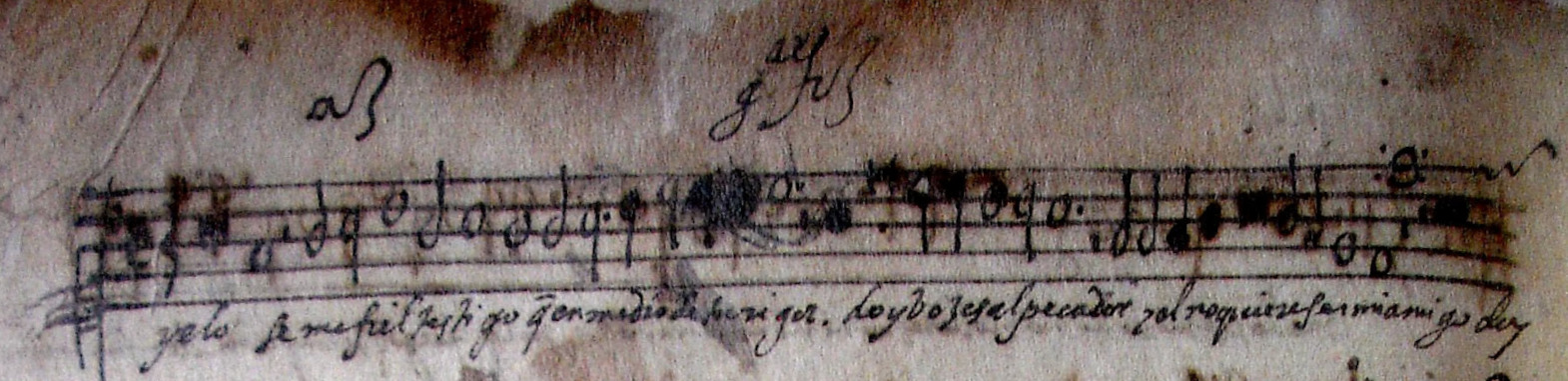

Yelo, seme fiel testigo, el villancico de Gaspar Fernández

El villancico de Gaspar Fernández fue transcrito inicialmente con el título de Hielo, se mi fiel testigo5. Lecturas más recientes, como la realizada por Margit Frenk6, interpretan “seme” en vez de “se mi”.

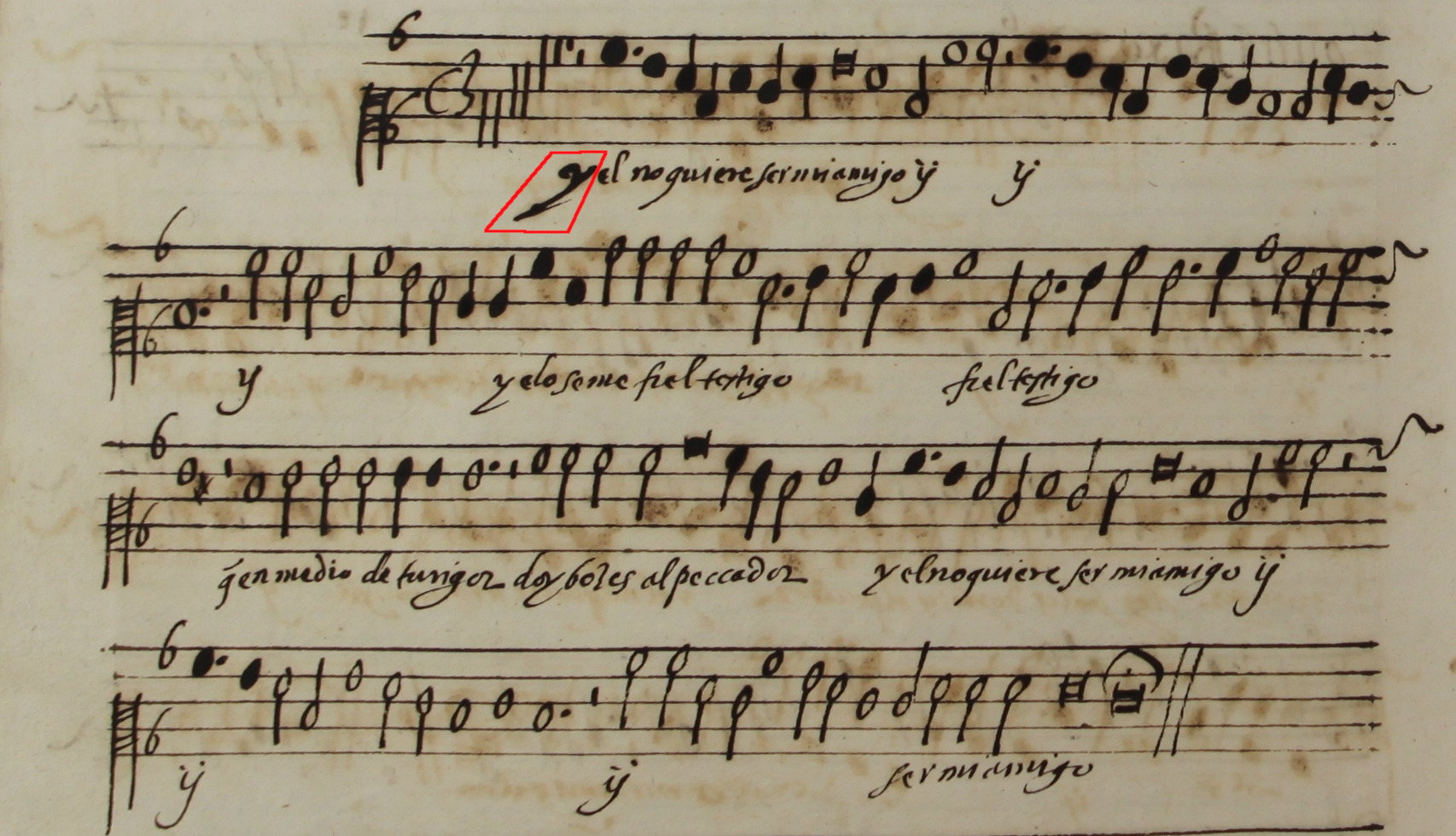

parte del tiple 1º de villancico del Gaspar Fernández

De la transcripción de Frenk, que respeta la ortografía original y moderniza acentuación, tomamos el texto de este villancico compuesto por un estribillo y dos coplas:

Yelo, seme fiel testigo,

que, en medio de tu rigor,

doy vozes al pecador,

y él no quiere ser mi amigo.

Yelo, descanso hallo en ti,

entre tu rigor temblando,

pues al hombre estoy llamando,

y él se va huyendo de mí.

Padesiendo, no le obligo,

pues, en medio del dolor,

doy vozes al pecador,

y él no quiere ser mi amigo.

Yngrato el hombre se á hecho,

huyendo de mis abrasos.

Pues le ruego con mis brasos,

para metelle en mi pecho;

huye de mí, yo le sigo,

y, como a oveja el pastor,

doy vozes al pecador,

y él no quiere ser mi amigo.

Yelo, seme fiel testigo, el villancico copiado por Lorenço de Andrade

A diferencia del Livro de musica de Domingos Martins de Almeida y del Cancionero de Gaspar Fernández no hay estudio alguno sobre el manuscrito GB-Lbl Egerton 551, por lo que conviene presentar algunos datos sobre él antes de pasar a estudiar el texto del villancico concordante.

El manuscrito GB-Lbl Egerton 551 consta de 92 folios de cuarto. Conocemos su contenido gracias a la descripción que hizo Pascual Gayangos7 que incluye el listado de un total de 149 obras indicando para cada una el título y el primer verso. El manuscrito, obra de Fray Lorenço de Andrade, contiene unos pocos texto en prosa (la copia de un par de indulgencias, un breve apostólico, parte de un tratado de fray Agustín Salucio y Adorno y otro titulado Via illuminativa) y más de una centena de poemas religiosos en castellano y portugués, algunos propios de Andrade y otros ajenos.

En la introducción, Gayangos identifica al autor como Fr. Lorenço de Andrade, de San Eugenio de Alba de lo que podemos asumir que fue fraile. San Eugenio de Alba no parece coincidir con ninguna localidad actual, ni española ni portuguesa. Podría tratarse de algún convento, como el de San Eugenio de Mora (Toledo) aunque no termina de encajar el sufijo de Alba.

Cuatro títulos incluyen fechas que nos ayudan a situar temporalmente el manuscrito:

- Romance a la natividad del señor año de 1599: Media noche era por filo

- Letra al Sacramento con glosa. Año de 1601: “Parece pan y no es pan”

- Copia del Breve que nuestro muy Santo Padre, Paulo Papa quinto, expidió el año del Señor de 1606 […]

- Indulgencias concedidas por nuestro muy Santo Padre Gregorio XV […] año de 1622. Nuevamente concedidas este año de 1623 a los Padres Procuradores de la Compañía de Jesús […]

La lista de santos a que se dedican más letras (4 a La Magdalena y tres a San Antonio de Padua, San Jerónimo, San Juan Bautista y San Lorenzo) no aporta ningún indicio suficientemente sólido como para poder adscribir a Fray Lorenço a alguna de las órdenes mendicantes en concreto.

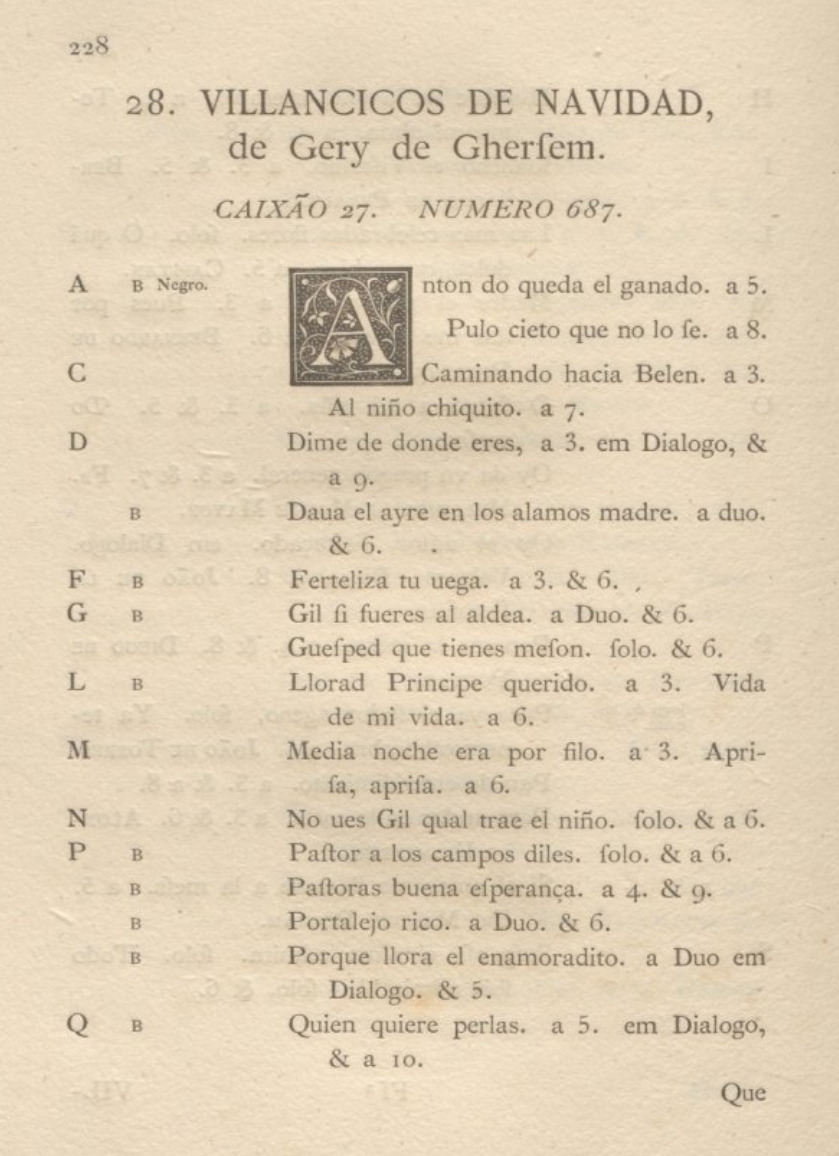

De los textos que aparecen como ajenos, o que incluyen fecha que podría indicar que también fueron recogidos por Andrade, encontramos otra posible concordancia en Media noche era por filo. Si bien este verso es el comienzo del popular romance del Conde Claros, la acotación Romance a la natividad del señor año de 1599 sugiere que podría tratarse del villancico de Navidad del mismo título compuesto por Gery de Ghersem que figura en el catálogo de la Biblioteca del Rey Jõao IV8.

Página 228 del catálogo de la Biblioteca de João IV donde aparece el villancico Media noche era por filo

Por último, La presencia de seis letras portuguesas, sin que ninguna de ellas aparezca como ajena ni con fecha, podría significar que Andrade escribía tanto en castellano como en portugués, algo que, en el periodo de la Unión Ibérica, era frecuente entre los poetas portugueses. Sin embargo, hasta que no se realice un estudio detallado del manuscrito y de los textos portugueses no se podrá determinar nada de esto con un mínimo de certeza.

El villancico Yelo, seme fiel testigo aparece los folios 29v y 30r del manuscrito de Fray Lorenço de Andrade, identificado junto a su título como “ajeno”. Al tratarse de un texto completamente inédito cuyas anotaciones son de gran relevancia para estudiar la concordancia, presentamos la transcripción diplomática de las partes relevantes de ambos folios:

[29v]

[...]

Villançico al naçimiento. Ajeno.

Yelo seme fiel testigo

que en medio de tu rigor

doy voçes al peccador

y el no quiere ser mi amigo.

no tenia mas de la prim[er]a copla. Yelo.

[30r]

1

Yelo descanso hallo en ti

entre tu rigor temblando

pues al hombre [tachado] estoy llamando

y el va huyendo de mi

Padeçciendo no le obligo

pues en medio del dolor

doy vozes al peccador

y el no quiere ser mi amigo.

2

Llamole no para darle

el castigo mereçido

mas para mi Amor creçido

en obras manifestarle

Mas el consigo y conmigo

usa de tanto rigor

que ni escucha mi clamor

ni cura de ser mi Amigo.

3ª

Con todo [???] le di

de Amor por su amor me abraso

quiças hara de ti caso

quien nunca le hiço de mi

donde no fiel testigo

mi? sey? de su desamor

q[uando] llamo al peccador

el no quiere ser mi amigo

[...]

Sigue en el folio 30r la glosa propia de Andrade a partir de un verso del estribillo de este villancico.

La anotación al final del folio 29r, tras el estribillo, resulta crucial para el estudio de la concordancia: no tenia mas de la prim[er]a copla da a entender que, a la hora de copiar el villancico, Andrade solo tenía disponible el estribillo y la primera de las coplas, por lo que hemos de asumir que la segunda y tercera coplas, copiadas a comienzos del folio 30r no serían las originales del villancico ajeno sino también obra propia.

Comparación de los tres textos

Para la comparación de los tres textos nos limitamos a la única parte que puede ser común según las consideraciones anteriores: estribillo y primera copla. Mantenemos la ortografía original.

Evora

Cyelo seme fiel testigo

que, en medio de tu rigor

doy boses al peccador

y el no quiere ser mi amigo.

Padeçiendo no le obligo

pues, en medio del rigor

Garpar Fernandes

Yelo, seme fiel testigo

que, en medio de tu rigor

doy vozes al pecador

y el no quiere ser mi amigo.

Yelo descanso hallo en ti

entre tu rigor temblando

pues al hombre estoy llamando

y el se va huyendo de mí.

Padesiendo, no le obligo

pues en medio del dolor

doy vozes al pecador

y él no quiere ser mi amigo.

Lorenço de Andrade

Yelo seme fiel testigo

que en medio de tu rigor

doy voçes al peccador

y el no quiere ser mi amigo.

Yelo descanso hallo en ti

entre tu rigor temblando

pues al hombre estoy llamando

y el va huyendo de mi

Padeçciendo no le obligo

pues en medio del dolor

doy vozes al peccador

y el no quiere ser mi amigo.

La concordancia poética es clara: por un lado el estribillo es el mismo en las tres obras, y la primera copla del texto del villancico de Gaspar Fernández concuerda con la primera copla (y única original) de texto que copió Andrade. La única discrepancia la encontramos en que Andrade omite el “se” del octavo verso ("y el se va huyendo de mí").

La presencia de dos versos sueltos de la primera copla en una línea del villancico de Évora refuerza la concordancia y ayuda a explicar que el villancico tenga una sola sección en el manuscrito evorino: el copista9 se enfrentaba a la primera obra no latina del manuscrito y no fue capaz de encajar la compleja estructura de repeticiones parciales de coplas, estribillo y responsión en la formato de libro de facistol. Para el siguiente villancico del manuscrito de Évora, Vencido viene de amor, el copista ya encuentra una solución que le permite incluir las coplas terminando con la repetición del pie del estribillo.

Que por aclarar la discrepancia: la palabra que abre el villancico en el manuscrito de Évora es cyelo mientras que en las otras dos versiones es yelo. El asunto, además de complejo, tiene unas implicaciones que afectan de manera profunda al significado del texto, por lo que conviene estudiarla con detalle.

Cielo en vez de hielo

La presencia de la variante cyelo en el manuscrito de Évora nos permite plantear la hipótesis de que el verso correcto sea “Cielo, seme fiel testigo” y que, tanto Gaspar Fernández, como Andrade partieran de una versión corrupta del texto.

Para poder considerar esta hipótesis hemos de encontrar antes una explicación para tres hechos que, inicialmente, la hacen improbable:

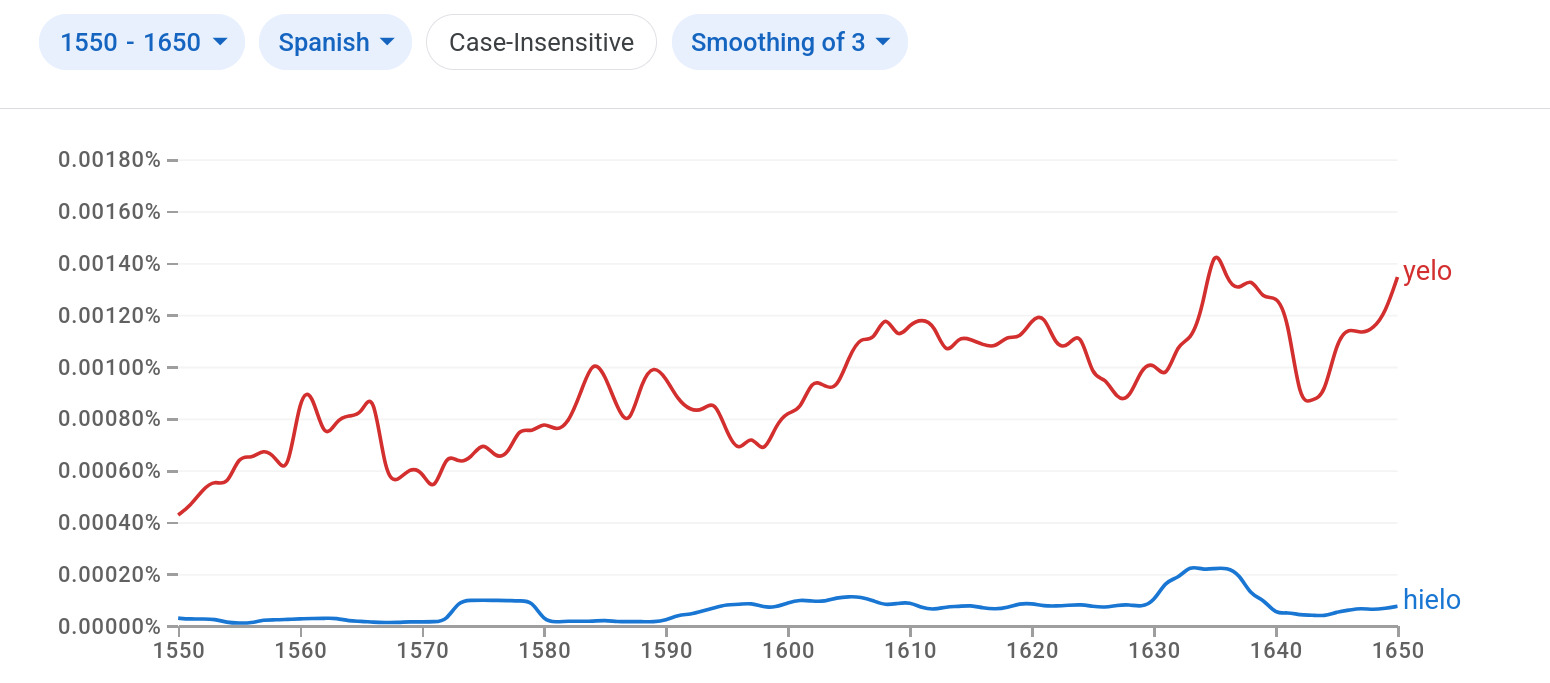

- Lo infrecuente de la grafía cyelo para cielo mientras que yelo era la grafía mas frecuente para hielo

- La separación que hay entre la letra

Cy las letrasyeloen el villancico del manuscrito de Évora - La aparición, en el propio manuscrito de Évora de cyelo una sola vez mientras que yelo aparece tres veces.

detalle de la palabra “cyelo” en el manuscrito de Évora

Cyelo como una grafía aceptable

Una primera consideración acerca de la frecuencia de las grafías yelo y cyelo en los libros publicados en entre 1550 y 1650 (donde yelo era la grafía más frecuente para hielo mientras que la forma cyelo era prácticamente inexistente) podría llevar a descartar la hipótesis de cyelo.

Frecuencia de la grafía yelo frente a la de hielo en Google n-grams

Sin embargo, desde el siglo XVI encontramos ejemplos de la grafía cyelo. Por ejemplo, en el Cancionero de Pedro Manuel Ximenez de Urrea, publicado en Logroño en 1513, en una de las coplas a las cinco letras de nuestra Señora:

Jesus, tu bendito hijo,

Júzguenos para su cyelo,

Jamás nos ponga en letyjo.

Jamás nos dé el escondrijo

Junto que está en este suelo.

Infierno, qu’es desconsuelo.

En el contexto específico portugués, y más cercano en el tiempo al Livro de musica Domingos Martins de Almeida, encontramos un manuscrito en el Archivo General de Simancas10 en el que se copia una carta de Álvaro de Bazán al rey:

Copia de carta autógrafa del Marques de Santa Cruz, ha-

ciendo protestas de sus servicios. Fechada en Lisboa el 16

de Enero de 1588.

Señor. — Siempre e qunplido con la confyanca q. vuesa m g . d á he-

cho de my y dello doy por testigo al cyelo y á huesa m g . d y al mundo

y confyo en nuestros S que me dará fuerza para hacerlo asy

mientras me durare la byda la qual emplearé en el seruycio de huesa

m g . d como buen basallo y cryado y el escrebyr á buesa m g . d otras

cosas no fué para desbyarme desta boluntad la qual ninguna o c a -

syon me la podrá y asy suplyco á buesa m g . d lo crea y tenga por

cyerto y que en todo lo que acetase serbyrle lo haré sin myrar otro

nyngun respeto.

En lo del armada escrybo por consejo destado lo q.e V.mg.d man-

dará ver dyos guarde la católica persona de buesa mg.d en Lisbona

á 16 de enero de 1588 . — El Marq.s de S.ta Cruz

En la misma ciudad donde se originó el manuscrito tenemos un ejemplo que resulta determinante: el Cancioneiro de Évora11. En el cancionero manuscrito encontramos varios sonetos que utilizan la grafía cyelo. El Soneto CXIII (f.54) termina:

En el mar, en el cyelo, so la tierra

Comtemplare La gloria d’aquel dia

que mi vista figura em toda parte

El Soneto CXVII (f.56) termina con estos versos:

La qu’el Cyelo dio al mundo por senal

de la parte mejor que en sy tenya.

Y, finalmente, el Soneto CXXXI (f.63) presenta una grafía que combina la ç y la y:

Tu graçia, tu valor, tu hermosura,

muestra de todo el çyelo Retirada,

En este mismo cancionero aparecen otras grafías como çielo (poemas LXXI, LXXII, LXXV, CXII) y cielo (soneto CXII), lo que parece indicar que, para portugueses escribiendo textos en castellano, varias grafías válidas coexistían.

La C como inicial de Cyelo

Del estudio del manuscrito de Domingos Martins se concluye que las obras, en general, fueron copiadas con la idea de que a posteriori se añadirían las iniciales del texto de cada una de las partes a mayor tamaño y decoradas. En algunas de las obras el copista constató que no se iban a iluminar dichas letras iniciales, y añadió una letra común un poco más grande. En otras obras, aun falta dicha inicial.

Un ejemplo de grafía añadida después de concluir la obra sería esta “Q” de “Qui pas[s]urus”, que igual que la C de “cyelo” mantiene la ubicación que habría tenido una inicial decorada:

![Qui pas[s]urus en el manuscrito de Évora](https://humanoydivino.com/images/cyelo-I1.jpg)

Qui pas[s]urus en el manuscrito de Évora

Otras veces, la letra añadida puede ser un poco más elaborada:

Adiuvanos deus en el manuscrito de Évora

Otras veces, este añadido posterior se hace abandonando la posición inicial en la línea y el tamaño significativamente mayor para usar una letra mayúscula al mismo tamaño que el resto del texto y posición normal como en este “A Sagit[t]a” (aún así se nota que es un añadido posterior porque es la “s” la que está inmediatamente debajo de la primera nota y la A queda un poco descolgada):

![A Sagit[t]a en el manuscrito de Évora](https://humanoydivino.com/images/cyelo-I4.jpg)

A Sagit[t]a en el manuscrito de Évora

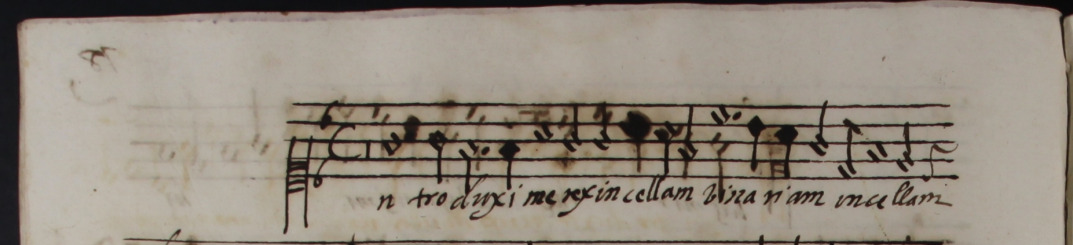

Finalmente abundan, los casos en los que la inicial no se añadió, ni elaborada ni simple, como este Introduxit en el que se lee “ntroduxi[t]”:

Introduxit en el manuscrito de Évora

Por tanto, la C que abre el f. 64v solo puede ser la inicial modesta que se añadió con posterioridad y que por tanto forma una palabra con -yelo.

Como argumento adicional si esa C estuviera ahí por algún extraño motivo que no fuera el de ser la letra inicial de “cyelo”, tendríamos que el texto se abriría con “yelo” y por tanto se iniciaría con minúscula, algo que, en el contexto de este manuscrito, sería no un caso único pero sí muy extraño (solo ocurre en el Adjuva nos Deus de Estevão de Brito del f.34v, en el Introduxit del f.74v y en el Ego ante te praeivi del f.110r, frente al resto de 95 obras que comienzan por mayúscula o les falta la primera letra).

Primero Cyelo y luego yelo: un escenario

Conviene repasar primero algunos detalles sobre el manuscrito de Domingos Martins para entender mejor el escenario que explicaría que cielo aparezca escrito como “Cyelo” solo la primera vez y como “yelo” el resto de las veces:

- El 95% de las obras del manuscrito son polifonía latina

- Los villancicos en lengua romance del manuscrito representan una excepción a la uniformidad de la compilación

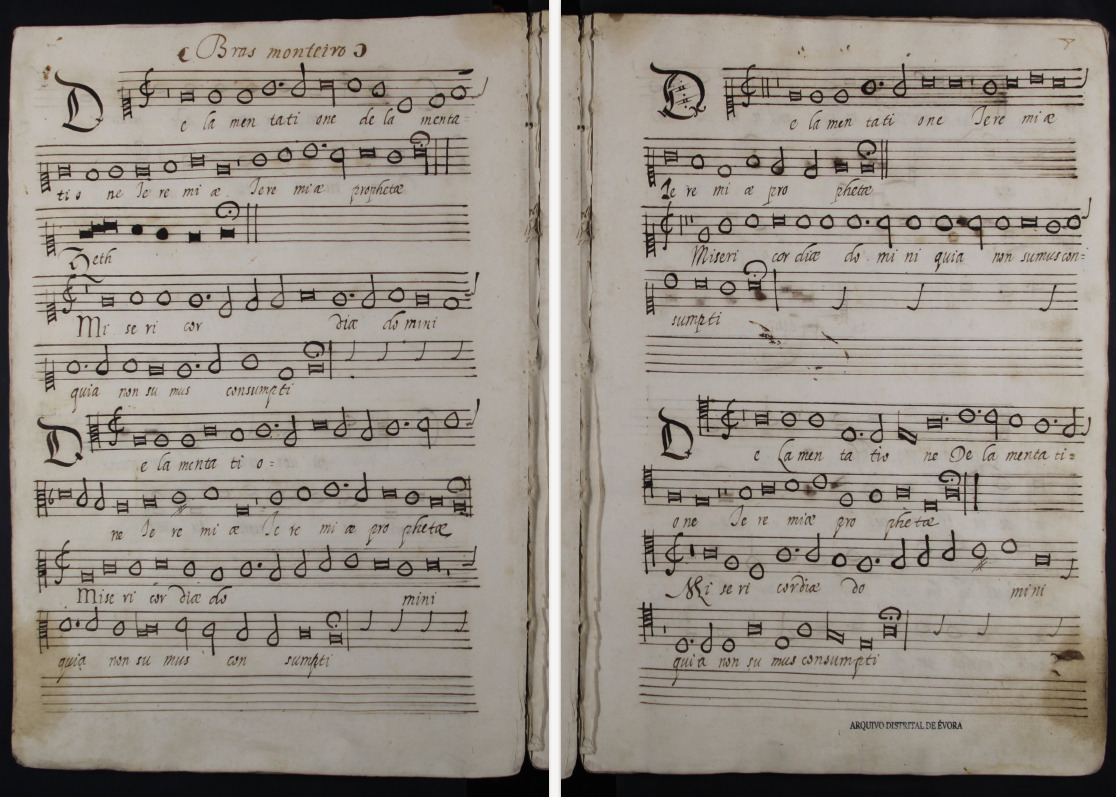

- El manuscrito está configurado principalmente como libro de facistol donde, en las dos folios visibles se leen simultáneamente todas voces

- Las iniciales iluminadas o destacadas se repiten en cada una de las voces, siendo su función no solo decorativa sino también la de facilitar de un vistazo la ubicación de cada una de las partes

Vista del manuscrito abierto con todas las voces visibles

- En las obras de polifonía latina todas las voces comienzan con el inicio del texto y cantan el texto completo, siendo los villancicos en lengua romance los únicos en los que la distribución del texto entre las diferentes voces no es homogénea

- Es razonable que “Cyelo, se me fiel testigo”, al ser el primer villancico del manuscrito, presente más errores, como hemos visto que sucedió con las coplas que nunca se copiaron.

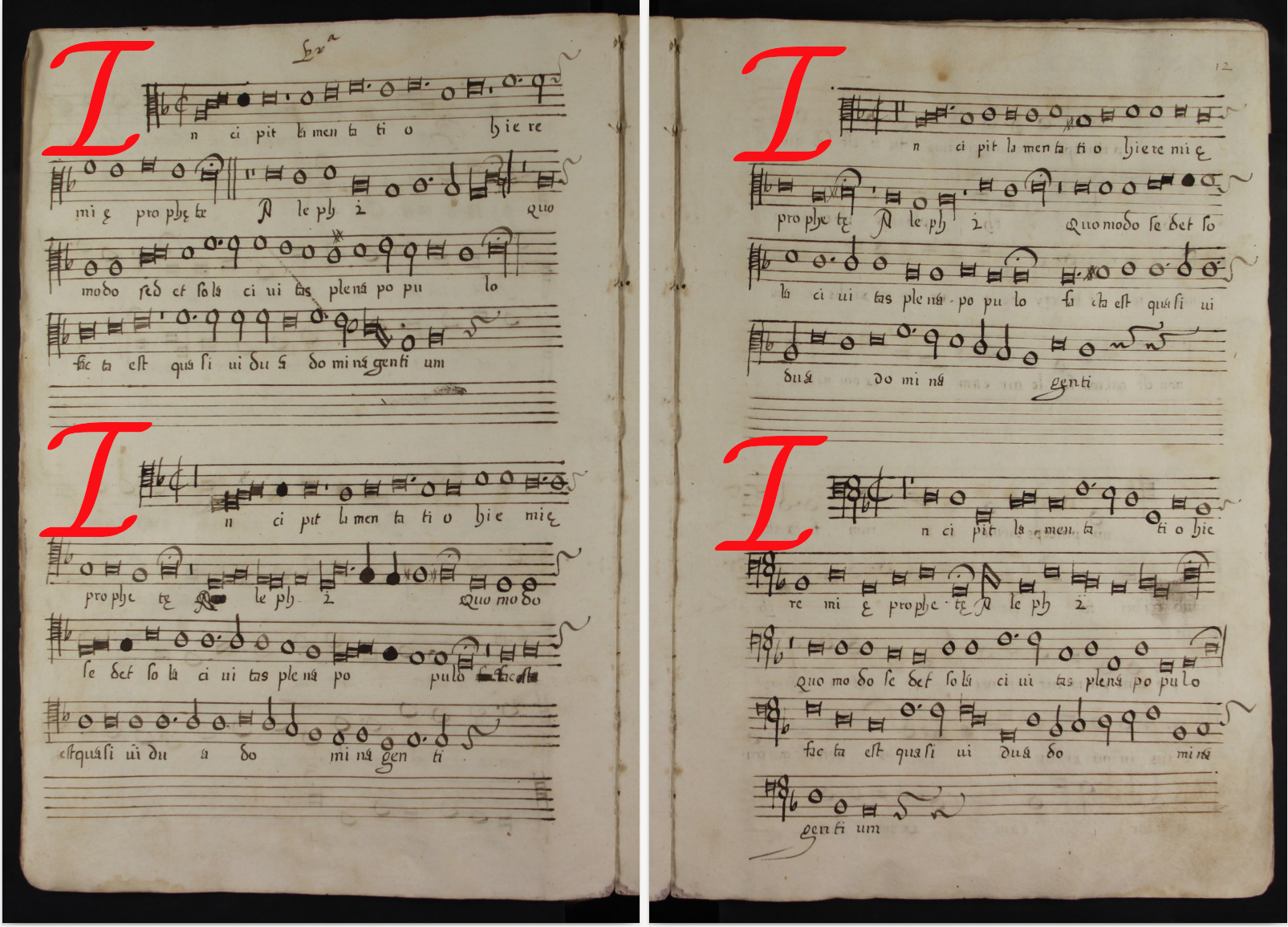

A lo largo del manuscrito, cuando el copista no escribe la primera letra del texto de una obra en latín (que se añadirá más adelante de manera elaborada) no la escribe en ninguna de las voces, porque en todas ellas es la letra inicial. Por ejemplo, en las Lamentaciones del Profeta Jeremías que comienzan en el f.11v-f.12r el copista no escribió la primera letra del texto, la I en este caso, en ninguna de las 4 voces. Más tarde se deberían haber añadido estas letras iniciales de manera elaborada que cumplirían las funciones decorativas y de ayuda a la localización de las partes.

Simulación de cómo habría quedado la obra de los f.11v-f.12r si se hubieran añadido las letras iniciales previstas

Si, sistemáticamente, el copista omite la primera letra del texto en cada una de las voces, a la hora de copiar los villancicos en romance, que son la excepción con respecto al resto del contenido y le serían menos familiares, repetiría el mismo proceder que ha ejecutado en las 93 obras en latín: empieza a copiar el texto en la primera voz omitiendo la primera letra y después replica el texto escrito de esa primera voz en el resto de voces. Esto, en las obras latinas daba como resultado textos idénticos que omiten todos la misma letra inicial que habría de ser iluminada más adelante. En el caso de los villancicos, cuyas subsiguientes voces no comienzan con la misma palabra que la primera voz, este procedimiento resulta en que los textos de las voces segunda, tercera y cuarta no omiten su primera letra que habría de ser iluminada y sin embargo la copia literal del texto de la primera voz resulta en la omisión de la C de “cyelo”" en una posición donde sí debería haberse escrito. Al ser la palabra escrita “yelo”, que es una palabra válida, el error pararía con más facilidad desapercibido. Así mismo, que otras líneas comiencen por “y el”, del verso “y el no quiere” contribuirían aún más a ocultar el error.

Cuando más tarde el copista realiza el proceso, ya visto, de añadir unas iniciales simples como solución de compromiso, al llegar al villancico se encuentra que puede añadir la inicial de la primera voz, pero no del resto de voces puesto que estas ya tienen su primera letra escrita, como una letra normal. Esta situación da como resultado un configuración descompensada y sin ayuda visual alguna para localizar rápidamente el inicio de cada parte.

Vista del manuscrito donde se observa que el copista dejó espacio para la letra inicial de las cuatro voces pero más tarde solo pudo añadir una de estas iniciales

Se nota que el copista, consciente del problema hace un pequeño intento de marcar el inicio de la segunda voz, resaltando con un trazo más grueso la “y” inicial que ya estaba escrita:

Comienzo de la voz de alto donde se distingue el intento de realzar una primera letra de tamaño normal

Esta hipótesis es compatible con el proceder en el resto obras en romance del manuscrito. En el segundo villancico parece que el copista ya es consciente del problema y escribe “Vencido” de manera normal sin iluminar, ni omitir la inicial reservando espacio. En el último villancico, “Si tantos enoios” se vuelve a dar el mismo caso que con “Cyelo se me fiel testigo”: en la primera voz se omite la inicial “S” que será añadida después, pero esta vez no hay error al copiar el texto en las otras voces. Esto se puede entender porque a diferencia del primer villancico el resultado en este habría sido de “i tantos enoios”, un error evidente y fácil de detectar.

Por último, la segunda aparición de lo que debería ser cyelo en la primera voz y que resulta ser “yolo” puede entenderse como uno de tantos errores que comete el copista a lo largo de todo el manuscrito en general y con los texto en castellano en particular.

Argumentos a favor de Cielo frente a Hielo

Una vez establecida como viable la hipótesis del texto poético “Cielo, seme fiel testigo” según aspectos ortográficos y codicológicos podemos plantear cual de las dos opciones, “cielo” o “hielo”, tiene más sentido desde el punto de vista semántico y estilístico.

El hielo aparece con relativa frecuencia como metáfora en villancicos barrocos. Su yelo esgrime la noche (una versión de Benito Bello de Torices y otra en el Cancionero de Miranda), Desde aquel hielo ardiente (Jaime de Té y Sagau) o A un niño llorando al hielo (Francisco Guerrero), son algunos ejemplos donde se utiliza el hielo metafóricamente como representación del desdén al desamor, de imposibles o impasibilidad.

Si fuera hielo la lectura correcta para este villancico, estaríamos ante una prosopopeya, alejada de las metáforas habituales mencionadas. Un villancico del padre Soler, “A Belén dos peregrinos”12 utiliza la prosopopeya con el hielo:

¡Padre, que el Niño llora

y al hielo injusto tiembla!

aunque mantiene la idea de impasibilidad asociada frecuentemente al hielo en el Siglo de Oro. La capacidad de ser testigo que aquí se plantearía, aunque perfectamente válida, implicaría un uso novedoso.

El “Cielo” aparece en innumerables villancicos. A través de la metonimia suele hacer referencia al Reino de los Cielos y al propio Dios: “que el cielo me perdone”. En la literatura de la época encontramos, por ejemplo, estos versos de Vicente Espinel donde aparece habla del rigor del cielo:

El aspereza, que el rigor del cielo

usa conmigo en soledad tan larga

llena de llanto, falta de consuelo,

El hielo como testigo o como lugar de descanso son figuras que entran dentro del espectro estético típico del barroco. Sin embargo, estas prosopopeyas parecen más propias de poetas y poemas cercanos a los parámetros del culteranismo que se encuentran un tanto alejados del texto de este villancico que no es especialmente inspirado ni ingenioso. Rimar temblando con llamando (versos 6 y 7) y brazos con abrazos (versos 14 y 15, solo en la versión de Gaspar Fernández) parece más propio de una poesía sencilla y directa.

Analizando el texto en su conjunto (obviando las coplas compuestas por Andrade), en la variante con “cielo”, la voz poética apela de manera directa al cielo que está sobre nosotros y que es testigo de todo cuanto ocurre bajo él. El cielo es, también, el Reino de los cielos, donde la voz poética halla descanso. Y el cielo, como interlocutor es el propio Dios, que observa con rigor. Así la voz poética, que está llamando al pecador para redimirlo y que por su rechazo acaba padeciendo en esta vida. Sería, pues, el diálogo de Jesucristo con el Padre.

Transmisión del texto poético según la hipótesis planteada

Según lo planteado, habría una variante intermedia con el texto corrupto “yelo” tendría que derivar necesariamente de una versión con la grafía “cyelo”. Así tendríamos:

- Versión original A: con estribillo Cyelo seme fiel testigo y al menos dos coplas

- Versión de Évora A1

- Versión intermedia B: donde Cyelo se corrompería a yelo

- Versión de Lorenço de Andrade B1

- Versión de Gaspar Fernández B2

Transmisión de las diferentes variantes según la hipótesis planteada

Según este esquema de transmisión, la cercanía de la versión de Évora con respecto a la versión original y la mayor frecuencia de la grafía “cyelo” en áreas lusófonas apoyarían un origen del texto en zona portuguesa.

Parentesco musical

Con el mero cotejo de las partituras del manuscrito de Évora y del villancico de Gaspar Fernández resulta evidente que se trata de composiciones musicales diferentes. Sin embargo se pueden observar suficientes semejanzas estilísticas y melódicas como para considerar la posibilidad de que, también a nivel musical, ambas obras deriven una fuente común.

A nivel estructural ambas obras tienen el mismo esquema:

- El (primer) tiple canta en solitario los cuatro versos completos

- Van entrando el resto de voces una a una para cantar en polifonía los versos 3º y 4º

- Todas las voces cantan los versos 1º y 2º

- Repetición de los versos 3º y 4º

La semejanza de los patrones rítmicos y el contorno melódico es clara en el primer motivo de la obra:

Y no tan evidente pero aún sustancial en el segundo:

La similitud del contorno melódico del motivo doy voces de ambas obras se aprecia fácilmente si omitimos la repetición inicial de Évora y la bajamos una quinta como corresponde por estar escrita en claves altas:

En cualquier caso, sin un análisis más detallado que contraste estas similitudes frente a patrones presentes el repertorio de la época no se puede concluir nada más allá de la plantear la existencia de un sustrato musical común.

Conclusiones

La concordancia presentada aporta interesantes datos para el estudio de los mecanismos de transmisión poético-musical de las obras concordantes. Aún desconocemos los detalle de estas rutas que, de alguna forma, conectan puntos tan alejados como son la catedral de Évora donde trabajaba Domingos Martins de Almeida y la de Puebla donde ejerció de maestro de capilla Gaspar Fernández.

El manuscrito GB-Lbl Egerton 551 se postula como una interesante fuente a tener en cuenta para el estudio de los mecanismos de transmisión de villancicos y tonos a lo divino de la primera mitad del siglo XVII.

-

Manuscrito P-EVad PT/ADEVR/FE/DIO-CEEVR/Z/0001, inventariado en: Livro de musica de Domingos Martins de Almeida ↩︎

-

Libro de Canciones / Españolas y Italianas Para el Señor de Valobre, Roma, 1606. NL-DHk Ms 72J46 ↩︎

-

Quiero expresar mi profundo agradecimiento a Omar Alí Morales Abril por sus valiosísimos consejos y la generosa ayuda que me ha brindado mientras para la preparación de este texto. ↩︎

-

También agradezco al personal la British Library su disposición y ayuda para poder consultar las páginas relevantes de este manuscrito mientras los servicios de digitalización permanecen suspendidos. ↩︎

-

TELLO, Aurelio: Tesoro de la Música Polifónica en México. Vol X: Cancionero musical de Gaspar Fernandes. Tomo Primero, 2001 ↩︎

-

FRENK, Margit: Cancionero Poético de Gaspar Fernández (Puebla, 1609-1616). México 2022. p. 13 ↩︎

-

GAYANGOS, Pascual: Catalogue of the manuscripts in the Spanish Language in the British Museum Vol. I, 1875 (pp. 33-39) ↩︎

-

Primeira parte do index da livraria del música de el-rei D. João IV. 1649 (p. 228) ↩︎

-

A lo largo de este artículo utilizaremos por sencillez la figura genérica “el copista” independientemente de que en el manuscrito de Évora pudieran haber intervenido diferentes manos. ↩︎

-

Archivo General de Simancas, Secretaría de Estado (Portugal), Leg. 431, f. 24 ↩︎

-

Conservado en la Biblioteca Pública de Évora con signatura Cod. CXIV/1-17 y recopilado entre entre 1553 y 1578. Véase ASKINS, Arthur Lee-Francis, ed., The Cancioneiro de Évora, UCPMP 74, University of California, 1965 ↩︎

-

CAPDEPÓN, Paulino: Padre Antonio Soler. Villancicos IX. 2023. p.18 ↩︎