1 Introducción

En este artículo se da cuenta del hallazgo en un manuscrito de la Biblioteca General de la Universidad de Coimbra de la música para el villancico En la chozuela pajiza sobre un texto de Félix Persio Bertiso, perteneciente al género de los poemas de disparate, con interesantes rasgos costumbristas de la ciudad de Sevilla. La importancia del descubrimiento radica, por un lado, en la constatación del uso de obras no ya humorísticas, sino disparatadas, dentro de la celebración de las festividades litúrgicas ibéricas; por otro, aporta información sobre la circulación de textos y música entre España y Portugal que ayudará a comprender mejor unos mecanismos de transmisión hasta ahora poco estudiados.

El estudio incluye una edición crítica del texto y de la música junto con un análisis contextual e histórico.

2 Estado de la cuestión y fuentes

2.1 La harpa de Belén: historia editorial y transmisión

En 1634 Pedro Gómez de Pastrana imprimió en Sevilla la compilación La harpa de Belén con 8 letrillas y chanzonetas de Félix Persio Bertiso. De este poeta menor sabemos, gracias a la información complementaria que aporta el título de la edición de su comedia La peregrina del cielo, que era vecino de Sevilla y natural de Santo Domingo de la Calzada1.

Portada de la edición de 1634 de La harpa de Belén

De la que suponemos primera edición de La harpa de Belén solo se conserva una copia integrada en el volumen facticio 80070-42010404 de la Biblioteca Histórica José María Lafragua de Puebla (México), que incluye otros 13 pliegos sevillanos2. El pliego gozó de popularidad a tenor de las otras ediciones conservadas salidas de la imprenta sevillana de Juan de Osuna en 16563 y 16774.

Portada de la edición de 1656 de La harpa de Belén

El primer estudio y edición moderna de esta compilación, a cargo de Edward M. Wilson, apareció en 19545.

Las 8 letrillas y chanzonetas incluidas son:

- Zagalejos de Belén (romance)

- En la iglesia de Bollullos (ensalada)

- Pastorcico hermoso (endechas)

- ¿Qué vamo a ve Catalina? (guinea)

- En Belén tocan a fuego (romance)

- En la chozuela pajiza (letrilla de disparates)

- ¡Afuera, afuera, pastores! (romance a lo valentón)

- Hidalga, hidalga noble (romance de la Buenaventura que dice al Niño una gitana)

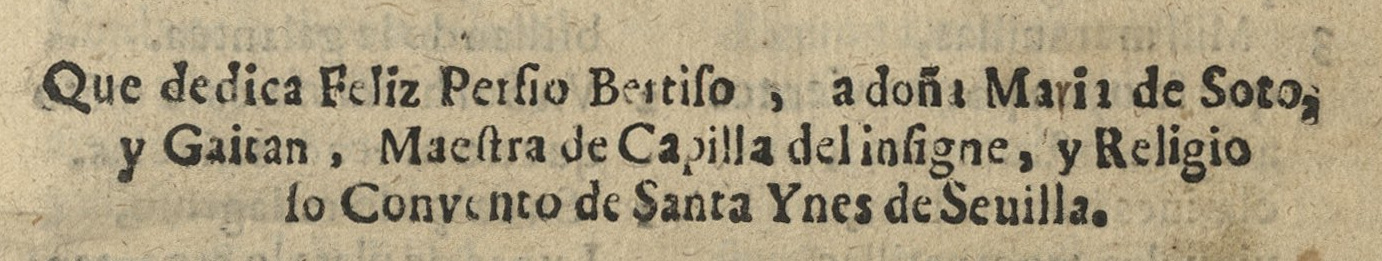

2.2 La dedicatoria sevillana

Félix Persio dedicó su compilación a doña María de Soto y Gaitán, maestra de capilla del insigne y religioso convento de Santa Inés de Sevilla. Resulta significativa esta dedicatoria en cuanto son escasas las referencias a mujeres maestras de capilla y porque permite plantear la hipótesis de que María de Soto y Gaitán no solo fuera la dedicataria de las letras, sino que también pudiera haberlas puesto en música para los villancicos que se cantarían en su convento aquella Navidad de 1634. Esta dedicatoria desaparecerá de las ediciones de 1656 y 1677.

Detalle de la portada de la edición de 1634 de La harpa de Belén con la dedicatoria a María de Soto y Gaitán

2.3 Obras de Félix Persio Bertiso puestas en música

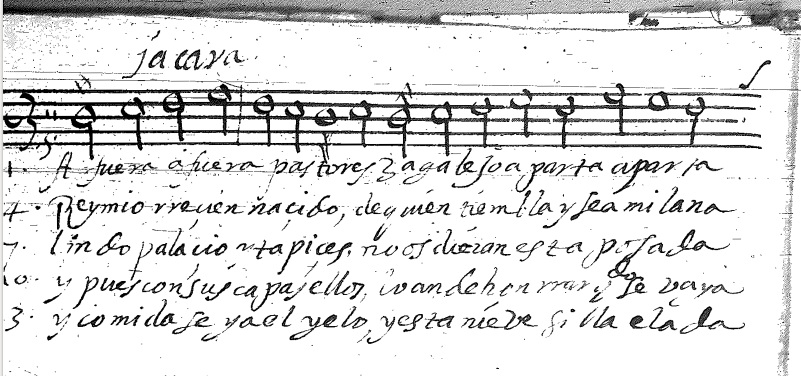

Hasta ahora teníamos constancia de un testimonio musical con otra de las letras de La harpa de Belén: la jácara (romance a lo valentón) ¡Afuera, afuera, pastores!, compuesta por Juan Gutiérrez de Padilla para el ciclo de villancicos de Navidad de 1652 en la catedral de Puebla (MEX-Pc: Leg. 1/3)6.

Detalle de una de las particellas del villancico ¡Afuera, afuera, pastores! musicado por Juan Gutiérrez de Padilla en Puebla

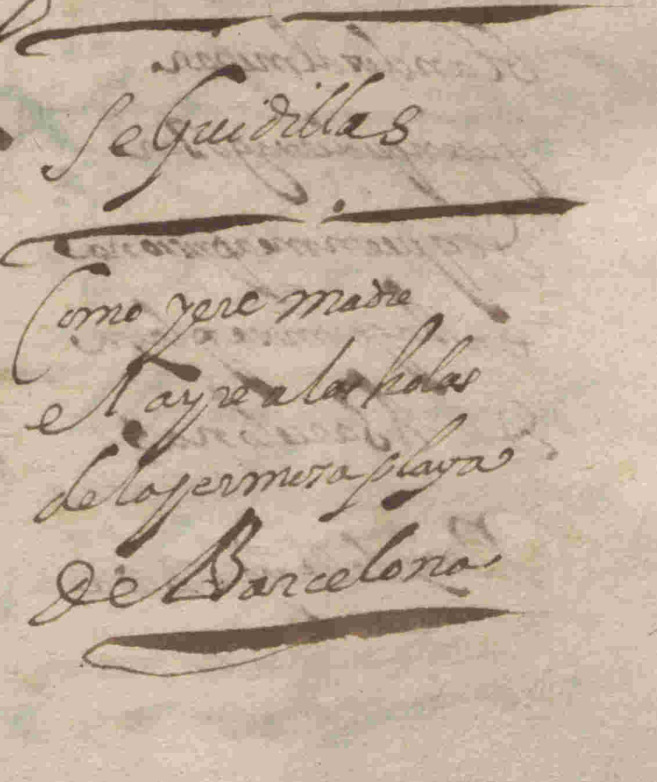

Recientemente, Anastasia Krutitskaya y Omar Morales Abril identificaron a Félix Persio como autor de la letra De la hermosa playa de Barcelona, que aparece puesta en música en uno de los códices provenientes de las misiones de Huehuetenango (Guatemala)7. El poema no fue publicado en vida del autor y nos ha llegado a través de un manuscrito conservado en la Biblioteca Tomás Navarro del CSIC (E-Mtnt BC RM RM/3857).

Detalle del folio 172r del manuscrito E-Mtnt BC RM RM/3857 con el texto poético de De la hermosa playa de Barcelona

3 En la chozuela pajiza: un villancico de disparate

3.1 El humor y la religión en el Barroco ibérico

La península ibérica desarrolló durante el siglo XVII una tradición específica de humor religioso que se distingue claramente de las manifestaciones europeas contemporáneas. Esta particularidad se fundamenta en la síntesis entre la herencia medieval hispánica, marcada por la convivencia de tradiciones cristianas, judías e islámicas, y las nuevas corrientes espirituales postridentinas.

La gran mayoría de celebraciones litúrgicas con villancicos incluían villancicos jocosos. Algunos de los subgéneros más populares fueron:

- Villancicos de negros o negrillas

- Villancicos de gallegos

- Villancicos de vizcaínos

- Villancicos de portugueses

- Villancicos de gitanos

- Villancicos de alcaldes

- Villancicos de estudiantes

- Villancicos de sacristanes

- Villancicos de maestros de capilla

- Villancicos de bailes

- Villancicos de ciegos

- Villancicos de viejas

En estos villancicos el humor no constituye una transgresión de lo sagrado, sino una forma específica de acercamiento a él. La risa se convierte en vehículo de comunicación entre lo humano y lo divino, estableciendo un modelo devocional en el que estas piezas cumplen una función pedagógica y doctrinal.

3.2 El disparate: género, tradición y poética

El disparate como género literario se caracteriza por la ausencia deliberada de sentido lógico, empleando enunciados absurdos que se alejan conscientemente del dominio racional. Como establece Blanca Periñán8, existe una gradación en la “densidad de las anulaciones de sentido”, desde el disparate “saturado” hasta formas más próximas a la parodia, que pueden incluir textos aparentemente coherentes. Juan del Encina, considerado el padre del género con sus Disparates trovados (1496), unió bajo esta denominación dos formas contrapuestas: la tautología burlesca (presente en su Juyzio sacado de lo más cierto de toda la Astrología, donde se “profetiza” lo obvio) y el absurdo puro, estableciendo así pautas formales del género disparatado9.

La estructura enumerativa constituye la esencia del disparate, presentando un desfile caótico de elementos dispares (objetos personificados, animales, personajes históricos y entes de ficción) que realizan acciones “impertinentes” sin nexo lógico entre ellas, a menudo unidos por la fuerza de la rima consonante más que por coherencia semántica. Como señala Francisco Márquez Villanueva, el género se caracteriza por “una conspicua presencia de léxico eclesiástico, mezclado con ropas, comestibles, zoónimos y cachivaches”, convirtiendo estas composiciones en un “juguete cómico” que encuentra su espacio natural en el teatro, particularmente en el entremés y la comedia burlesca.

Félix Persio, además de la letrilla En la chozuela pajiza, cultivó el disparate al menos en otra obra impresa: el entremés famoso de La infanta Palancona10.

4 La fuente de Coimbra (P-Cug MM-232)

4.1 Descripción codicológica

El manuscrito del villancico a solo, a dúo y a 8 En la chozuela pajiza está incluido en uno de los llamados Cartapacios de la Universidad de Coimbra11, el P-Cug MM-232.

Los Cartapacios de la Universidad de Coimbra son una de las fuentes más importantes de música polifónica ibérica en lengua romance del siglo XVII. Las 16 signaturas que componen el conjunto (MM-49, MM-228, MM-234, MM-238, MM-50, MM-229, MM-235, MM-239, MM-51, MM-232, MM-236, MM-240, MM-227, MM-233, MM-237 y MM-243) agrupan un número indeterminado de cartapacios. Por la numeración interna sabemos que el MM-227 incluye el 3 y el 7, el MM-228 el 4 y el 6, el MM-238 el 14, el MM-239 el 10 y el 13, el MM-235 el 17, el MM-49 el 18, el MM-51 el 19 y el MM-229 el 21. El resto no llevan ninguna indicación que permita establecer el número original de la colección12.

El volumen P-Cug MM-232 tiene 95 folios y fue compilado en torno a 1651, según se deduce de la anotación “Anno 651” en el folio 2313. Contiene obras en lengua romance, en su mayoría para diferentes festividades religiosas, y algunas de carácter profano, como La vida y la muerte miro (f. 23v) o la brevísima Rendido vive a la infanta (f. 94r). Una descripción codicológica completa de este amplio manuscrito queda fuera del alcance de este artículo.

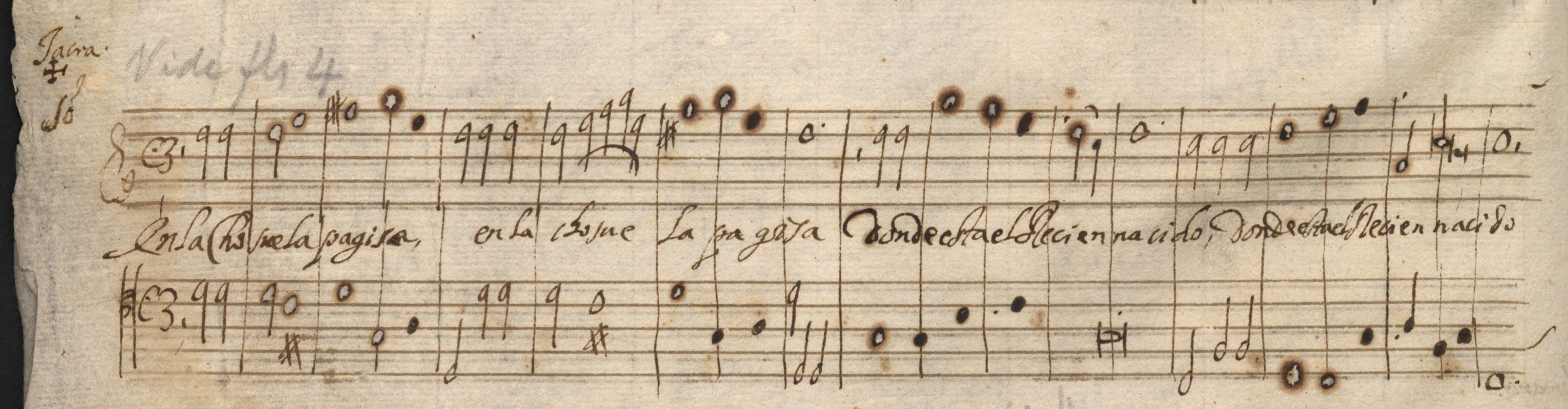

En la chozuela pajiza es la segunda obra contenida en el P-Cug MM-232, tras el villancico a 8, compuesto para Lorvão, En buenora llegue esta flor (folio 1r y parte superior de los folios 1v, 2r y 3v). Ocupa el villancico de disparates los espacios que deja la primera obra en los folios 1v, 2r, 3v y los folios 4r, 4v, 5r, 5v, 6r al completo. Sus secciones se distribuyen, como es habitual en los cartapacios, de manera irregular para maximizar la utilización del papel.

Comienzo del villancico En la chozuela pajiza. P-Cug MM-232 (f. 1v)

Solo hemos podido identificar otra fuente literaria de los villancicos del MM-232: el romance incluido a partir del folio 6v, Hermosa niña que al cielo, obra de Fray Manuel dos Anjos, publicado en 1638 dentro de su Triumpho da sacratissima Virgem Maria Nossa Senhora14.

4.2 Contexto de los cartapacios y circulación de repertorio

El contenido de los cartapacios de Coimbra se puede clasificar en dos grandes bloques según el origen de las composiciones: obras compuestas por los músicos del convento de Santa Cruz de Coimbra, ya sea para uso propio o encargadas por otras instituciones religiosas de localidades cercanas como Braga, Guimarães o Lorvão, y composiciones procedentes de otros lugares de la península. La horquilla temporal de compilación de estos cartapacios es 1642-166315.

Hasta ahora, las concordancias encontradas en los cartapacios han permitido constatar la transferencia de obras procedentes de la corte madrileña y del Convento del Carmen de Madrid. Así encontramos:

- P-Cug MM-49:

- Caiase de un espino, de Mateo Romero, presente en el Cancionero de la Sablonara.

- P-Cug MM-227:

- Montes que amanece Laura, de Manuel Correa, en el Libro de Tonos Humanos (Convento del Carmen de Madrid) y en E-Bbc M/1630.

- Aquella hermosa aldeana, de Mateo Romero, en el Cancionero de la Sablonara y en el Cancionero Poético-Musical Hispano de Lisboa.

- Mayo se ha vuelto en diciembre, similar a la versión de E-Mn M/5592 (concordancias con el Libro de Tonos Humanos y el Cancionero de Onteniente).

- Aquel laurel que pisa la cumbre, de Manuel Correa, en el Cancionero de Onteniente.

- Sepan todos que Amarilis, de Manuel Correa, en el Cancionero de Onteniente.

- Guarda corderos zagala, de Manuel Correa, en el Cancionero de Onteniente.

- Bondad inmensa de vida, en el Libro de Tonos Humanos.

- Ay, ay que muero zagales, en E-Mn M/5592.

- Ya es tumbarte Guadarrama, de Manuel Correa, en el Libro de Tonos Humanos.

- P-Cug MM-229:

- Guerra apregona a los montes, similar a la versión de E-Mn M/5592.

- Venganza, griegos, repite, de Manuel Correa o Carlos Patiño, en el Cancionero de Onteniente, el Cancionero de Miranda, el Cancionero Poético-Musical Hispano de Lisboa y citado en el Libro de Tonos Humanos.

- P-Cug MM-239:

- A las puertas del alcalde, relacionada con la versión de Manuel Correa del Libro de Tonos Humanos.

4.3 Hipótesis sobre la autoría

Dos hipótesis acerca de la composición son igualmente válidas: la de una composición realizada en Coimbra a partir del texto publicado y la de la copia de una obra ajena procedente de otro lugar de la península.

En contra de la hipótesis de composición coimbrense está el argumento de que, puestos a seleccionar un texto de La harpa de Belén para poner en música, En la chozuela pajiza sería una elección improbable: se trata del texto más localista, con referencias que difícilmente serían entendidas fuera de Sevilla. Ese mismo argumento desarma, en parte, la hipótesis de circulación desde Madrid, pues resultaría igualmente raro que algún músico de la corte eligiera este villancico.

Queda en pie la posibilidad de que la música circulase desde Sevilla. Si bien no tenemos constatación directa de transmisión Sevilla–Coimbra, conocemos la circulación de al menos un texto sevillano: De ronda sale el amor, villancico cantado en la catedral de Sevilla en 1634. La música de este villancico, no conservada, probablemente fuera obra del compositor portugués fray Francisco de Santiago, maestro de capilla de la catedral hispalense en esos años. A través del pliego publicado con las letras cantadas en la catedral de Sevilla en la Navidad de 163416, podemos confirmar que es el mismo texto que aparece en P-Cug MM-236. En la Navidad de 1648, dentro de la horquilla de compilación de los cartapacios, se canta este mismo texto en la catedral de Lisboa17.

Un testimonio que podría relacionarse con Sevilla es la versión musical del romance gongorino Al tronco de un verde mirto que aparece en P-Cug MM-236 bajo la anotación “Fr. Gro”. Este fraile podría ser el carmelita fray Gerónimo González, que estuvo en el Convento del Carmen de Madrid (1636-1637) y que entre 1661 y 1662 fue maestro de capilla del Convento de Nuestra Señora del Carmen de Sevilla18. La transmisión musical desde Sevilla hacia la corte lisboeta fue especialmente fluida durante el reinado de João IV (1640-1656).

5 En la chozuela pajiza: análisis

5.1 Estructura musical y disposición de voces

El orden de aparición de las secciones en el manuscrito no se corresponde con el presumible orden de interpretación y obedece a criterios de economización de espacio:

- Jácara a solo En la chozuela pajiza: parte inferior de f. 1v y parte inferior de f. 2r.

- Copla primera a solo Vino a hallarse en el portal: parte inferior de f. 2r y parte inferior de f. 2v.

- Copla segunda a dúo y a solo Luego vino el Almadraba: parte inferior de ff. 3r, 3v, 4r y 4v.

- Copla tercera Luego entró mascando agraz: parte inferior de ff. 5r, 5v y 6r.

- Responsión a 8 En la chozuela pajiza: parte superior principal de ff. 4r, 4v, 5r, 5v y 6r.

Entre la jácara y la copla primera hay una indicación de que se ha de tocar en ese punto la responsión a 8 que aparece en el folio 4.

El orden de las voces en cada sección, como en la mayoría de las obras copiadas en los cartapacios de Coimbra, presenta divergencias respecto de la práctica dominante en la Península. La jácara inicial y las coplas distribuyen verticalmente las voces de más agudas a más graves:

- Jácara:

- 1.º pentagrama: tiple (clave de sol en 2.ª).

- 2.º pentagrama: guion (clave de do en 4.ª).

- Copla 1.ª:

- 1.º pentagrama: tiple (clave de sol en 2.ª).

- 2.º pentagrama: guion (clave de do en 4.ª).

- Copla 2.ª:

- 1.º pentagrama: alterna entre alto (clave de do en 2.ª) y tiple (clave de sol en 2.ª).

- 2.º pentagrama: guion (clave de do en 4.ª).

- 3.º pentagrama: aparece solo cuando alto y tiple se responden con intervenciones cortas; el alto ocupa el 1.º pentagrama y el tiple este 3.º (clave de sol en 2.ª).

- Copla 3.ª:

- 1.º pentagrama: alterna entre alto (clave de do en 2.ª) y tiple (clave de sol en 2.ª).

- 2.º pentagrama: guion (clave de do en 4.ª).

- 3.º pentagrama: aparece solo para los diálogos breves alto–tiple (clave de sol en 2.ª).

- Responsión a 8:

- 1.º pentagrama: tiple 1.º (clave de sol en 2.ª).

- 2.º pentagrama: alto (clave de do en 2.ª).

- 3.º pentagrama: tiple 2.º (clave de sol en 2.ª).

- 4.º pentagrama: tenor (clave de do en 3.ª).

- 5.º pentagrama: segundo coro, bajo (clave de do en 4.ª).

- 6.º pentagrama: segundo coro, tenor (clave de do en 3.ª).

- 7.º pentagrama: segundo coro, alto (clave de do en 2.ª).

- 8.º pentagrama: segundo coro, tiple (clave de sol en 2.ª).

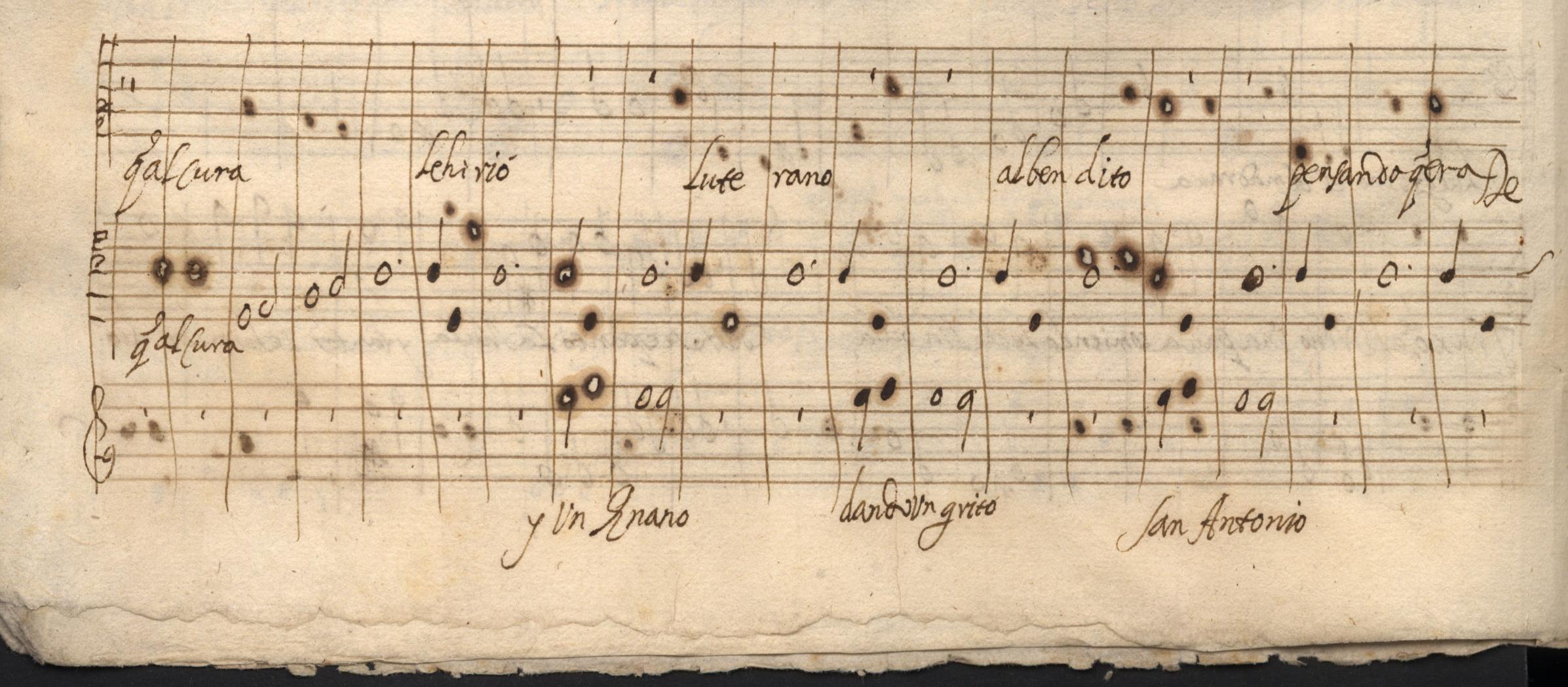

A la copla 2.ª y a la 3.ª les falta la mayor parte del texto y casi toda la música de las intervenciones del alto. Así, en la copla 2.ª, el pentagrama del alto del primer sistema aparece vacío con solo el primer verso (“Luego vino el Almadraba”) escrito bajo el guion. Posteriormente, y con otra tinta, se añadió, también bajo el guion, “comando leite sem bula”, como aclaración en portugués del verso del tiple “comiendo leche sin bula”. Podemos suponer que quien añadió esa glosa tuvo acceso a una copia completa del villancico o, al menos, al texto íntegro. En el tercer sistema, donde alto y tiple dialogan con frases breves, el pentagrama del alto no incluye música, pero sí los textos y los silencios. La primera intervención del alto (“que al cura”) se copió también, probablemente por error, bajo el pentagrama del guion. En el cuarto sistema, el alto incluye el texto que completa la frase del sistema anterior ("-monio conjuraro"), pero tras su intervención solo aparecen las palabras “y a las”, faltando el resto de ese verso y el siguiente: “y a las mimbres del pesebre” // “la ató con una tomiza”.

Fragmento de la copla 2ª donde falta la música del alto. P-Cug MM-232 (f. 3v)

La situación de la copla 3.ª es similar. En el primer sistema no hay pentagrama de alto porque solo interviene el tiple. En el segundo sistema, la primera mitad del primer pentagrama corresponde al alto e incluye los silencios acumulados de la intervención del tiple y el texto de su primer verso (“Vino Marina de Orgaz”). En el tercer sistema el pentagrama del alto consignaba inicialmente los silencios y todo el texto, y la misma mano, con la misma tinta que añadió un verso en la copla 2.ª, añadió aquí todas las notas del alto. Por último, en el cuarto sistema el pentagrama del alto solo incluye las primeras palabras de su intervención (“que estaba”).

5.2 Criterios de edición musical

Se han modernizado las claves y, al estar escrita en claves altas, se ha transportado una cuarta justa hacia abajo. Por homogeneidad mantenemos en las coplas la armadura resultante de la transposición, con un sostenido, pese a que todos los sostenidos en Fa sean cancelados.

5.3 Criterios para la reconstrucción musical de las partes incompletas

La escritura del guion en las entradas del alto resulta idéntica o muy similar a la que acompaña las intervenciones del tiple inmediatamente anteriores o posteriores (según quién comience). Se desprende de ello que las líneas melódicas del alto y del tiple serían muy próximas, constituyendo un diálogo imitativo.

Podemos, por tanto, plantear la reconstrucción de las partes del alto ausentes tomando como base la línea del tiple a la que responde (o por la que es respondida), ajustando la altura cuando haya discrepancias entre las notas de un acompañamiento y otro. Estos ajustes se acotan a aquellos que mantengan el contorno melódico dominante en ambas coplas, frases ascendente–descendentes con movimientos conjuntos. Sobre esta base, y partiendo de las duraciones del tiple, puede ser necesario permutar valores cuando la acentuación de los versos del tiple difiera de la del alto.

5.4. Criterios de edición del texto

Se presenta el texto de Coimbra con ortografía y puntuación modernizada, eliminando los lusismos y añadiendo los versos que faltan en el manuscrito a partir de la edición de 1656. Las variantes y correcciones se indican en las notas a los versos.

5.5 Contenido y referencias sevillanas

El texto contiene numerosas referencias a personajes y tradiciones de la ciudad de Sevilla.

Dentro de la tradición procesional sevillana, la Tarasca era uno de los elementos profanos incorporados a las celebraciones del Corpus Christi. Tiene su origen en la leyenda de un dragón de la Provenza al que Santa Marta consiguió domar. Aun así, los habitantes del pueblo lo mataron por la noche y, arrepentidos, cambiaron el nombre de su localidad a Tarascón. La figura llegó a ser la estrella de las procesiones del Corpus Christi en diversas ciudades. En Madrid, cada año se diseñaba para ella una fastuosa carroza19, y en Sevilla sabemos que principaba el desfile20.

La Tarasca de Persio mezcla elementos elegantes (naguas y guantes) con otros rudos como el moño de esparto. Tanto los camarones a los que invita como los membrillos del cesto remiten a la gastronomía sevillana (con la tortilla de camarones importada de Cádiz y el membrillo como ingrediente de dulces aún fabricados en muchos conventos sevillanos de monjas).

También participaban en la procesión del Corpus sevillano los seises, conjunto de niños encargados de realizar una danza sagrada delante del Santísimo de la catedral hispalense en varias celebraciones solemnes.

En la tercera copla se nombra a otro elemento procesional: el padre de los gigantes. Gigantes y cabezudos desfilan en varias ciudades españolas, y, si hacemos caso a Jerónimo Martínez de la Vega en su descripción de las celebraciones en Valencia21, junto a los gigantes desfilaban unos enanos que hacían de padres de estos. El padre de los gigantes de Sevilla tenía hasta nombre: Pando22. Que este personaje viniera “hecho hermano de la Paz” podría aludir a una hermandad local (sin referencias documentales localizadas). Más clara parece la referencia de la “hermana de Triana” a la Hermandad de la Esperanza de Triana (fundada en 1418).

Dos personajes más del texto son frecuentes en las procesiones del Corpus de distintas ciudades: el buey y la mula. No tenemos constancia documental de su participación en Sevilla, pero, de darse, reforzarían el nexo entre el Corpus sevillano y el Nacimiento.

La aparición de Marina de Orgaz es una meta-referencia, pues Parió Marina en Orgaz es un famoso poema de disparates que dio lugar a todo un ciclo. El personaje se convertiría en protagonista de una danza homónima de Juan de Castro, representada en Sevilla en 160323.

No hemos podido identificar personajes que se correspondan con “el Almadraba” y “la Caba”. Cabe la posibilidad de que el poeta aludiera metonímicamente a rasgos asociados a lugares vinculados con Sevilla: la almadraba de Zahara de los Atunes (ligada a la casa de Medina Sidonia) y alguna de las cavas de Triana (la de los Gitanos o la de los Civiles).

6 Edición del texto poético

Incluimos a continuación el texto poético modernizado del villancico conservado en Coimbra, que no incluye la última copla de la edición publicada en La harpa de Belén.

Jácara y Responsión

En la chozuela pajiza,

donde está el recién Nacido,

tantos donaires han sucedido

que reventaba la gente de risa.

Copla 1ª

Vino a hallarse en el Portal

la Tarasca de Sevilla,

con sus naguas de telilla,

guantes, y moño de esparto:

compró de limas un cuarto,

y convidó a camarones

a los seises y capones,

que a cantar habían venido;

y al Niño recién nacido

le dio un pito;

más bonito

con un cesto

de membrillos

convidó a los monaguillos

y, bailando,

se entró en el cesto trepando

un primo de la Chacona,

que en él danzó la Capona

toda la noche en camisa

que reventaba la gente de risa.

Copla 2ª

Luego vino el Almadraba

con más de seis mil atunes,

y luego el siguiente lunes

los guisó todos la Caba;

trájole al Niño una pava

comiendo leche sin bula;

de esto se asombró la mula,

y tantos relinchos dio,

que el cura de Jericó

y un enano

luterano,

dando un grito

al bendito

San Antonio,

pensándose que era demonio,

conjuraron

a la mula, y la amansaron;

y entonces llegó una liebre,

y a las mimbres del pesebre

la ató con una tomiza,

que reventaba la gente de risa.

Copla 3ª

Luego entró, mascando agraz,

con quitasol y con guantes,

el padre de los gigantes,

hecho Hermano de la Paz.

Vino Marina de Orgaz,

mirando con un anteojo;

y el buey le hizo mal de ojo,

mas luego le santiguó

la mula, y se le quitó.

Y entró luego

con un ciego,

una hermana

de Triana,

y al chiquito

le dio un bollo y un palmito,

y una pera,

y un San Antón de madera;

mas él se lo dio a Pilato,

que estaba con un mulato,

almorzando longaniza,

que reventaba la gente de risa.

Notas al texto

8: monho, lusismo, en el manuscrito de Coimbra.

15: “Benito” en ediciones de La harpa de Belén; encaja mejor la versión del manuscrito.

18: a os, lusismo, en el manuscrito de Coimbra.

20: nel, lusismo, en el manuscrito de Coimbra.

21: Paloma en el manuscrito. Aunque la paloma encaja en el contexto del Nacimiento, la chacona de la edición impresa refuerza la relación con la capona (otro baile derivado de la chacona).

25: Esta copla 2.ª parece no incluida en la edición de 1677 de La harpa de Belén (no aparece en la edición moderna de Wilson).

26, 27 y 28: Versos del alto no copiados en el manuscrito de Coimbra.

43 y 44: Versos del alto no copiados en el manuscrito de Coimbra.

47: con quitasoles con guantes en el manuscrito de Coimbra.

50: Marina en La harpa de Belén; María en el manuscrito de Coimbra.

51 y 52: Versos del alto no copiados en el manuscrito de Coimbra.

60: bolo, lusismo en el manuscrito de Coimbra.

7 Edición musical

8 Conclusión

El testimonio musical de En la chozuela pajiza conservado en Coimbra amplía el mapa de la circulación de repertorios en la Península y confirma la inserción del disparate en el espacio litúrgico del villancico. La localización de un texto marcadamente sevillano en un cartapacio portugués sugiere canales de transmisión más variados de lo que hasta ahora suponíamos y plantea hipótesis verosímiles de procedencia que deberán contrastarse con nuevas concordancias.

La edición crítica propuesta, con reconstrucción de pasajes incompletos a partir de la imitación entre alto y tiple, ofrece una base de trabajo para su interpretación. En conjunto, el caso evidencia la porosidad entre lo cómico y lo devocional en el Barroco ibérico y anima a revisar el papel del humor en la praxis musical sacra.

-

PERSIO BERTISO, Félix: La peregrina del cielo. Sin lugar ni fecha. Copia digital, Biblioteca Nacional de España, E-Mn T/55293/23. Disponible en: https://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000270547 ↩︎

-

KRUTITSKAYA, Anastasia: “Pliegos de villancicos conservados en ocho bibliotecas mexicanas”. Morelia, 2020. ↩︎

-

Biblioteca Nacional de España, copia digital E-Mn R/34199/28. Disponible en: https://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000060881 ↩︎

-

WILSON, Edward M.: “Spanish Chap-Books in the Pepysian Library”. Transactions of the Cambridge Bibliographical Society, 2/2 (1955), pp. 127-151. ↩︎

-

WILSON, Edward M.: “La harpa de Belén de Félix Persio Bertiso”. Archivo Hispalense, 21 (1954), pp. 257-269. ↩︎

-

CASHNER, Andrew A.: Villancicos about Music from Seventeenth-Century Spain and New Spain, vol. 2. Web Library of Seventeenth-Century Music, no. 36 (2021). Disponible en: https://doi.org/10.53610/KKVQ2898 ↩︎

-

KRUTITSKAYA, Anastasia y MORALES ABRIL, Omar: Villancicos cantados en Huehuetenango, ca. 1600. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2025. Disponible en: https://librosoa.unam.mx/handle/123456789/4034 ↩︎

-

PERIÑÁN, Blanca: Poeta ludens: disparate, perqué y chiste en los siglos XVI y XVII: estudio y textos. Pisa, 1979. ↩︎

-

NAVARRO DURÁN, Rosa: “El entremés, espacio para la transgresión: los disparates de La infanta Palancona”. En: En torno al teatro del Siglo de Oro: XVI-XVII Jornadas de Teatro del Siglo de Oro. 2004, pp. 101-116. ↩︎

-

NAVARRO DURÁN, Rosa, ibid. Copia digital (Biblioteca de Menéndez Pelayo, sig. 33.458): https://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/entremes-famoso-de-la-infanta-palancona-0/ ↩︎

-

ESTUDANTE, Paulo: “História recente dos cartapácios da Universidade de Coimbra – Homenagem aos pioneiros da Musicologia Portuguesa” / “Recent history of the cartapácios at the University of Coimbra – Tribute to the Pioneers of Portuguese Musicology”. En: Escola de Música da Sé de Évora: conferências. Lisboa, 2019, pp. 105-178. ↩︎

-

SIMAS DA COSTA FREIRE, Tiago: Musique et liturgie au Monastère de Santa Cruz de Coimbra (c.1650): les sons d’un Cartapacio à travers l’édition critique du manuscrit musical 51 de l’Université de Coimbra. Tesis, Université de Lyon y Universidade de Coimbra, 2017, pp. 31-33. ↩︎

-

Ibidem, p. 36. ↩︎

-

MANUEL DOS ANJOS, Fray: Triumpho da sacratissima Virgem Maria Nossa Senhora. Lisboa, 1638. Copia digital: https://purl.pt/14081 ↩︎

-

SANCHES, Hugo: Que Sonoramente Canta: a música em línguas romance em Portugal no século XVII: estudo, edição crítica e interpretação do MM 229 da Universidade de Coimbra. Coimbra, 2018, p. 39. ↩︎

-

Pliego con villancicos cantados en la catedral de Sevilla (Navidad de 1634). Copia digital: https://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000057005 ↩︎

-

Cabido da Sé de Lisboa, villancicos de 1648. Copia digital: http://purl.pt/22890 ↩︎

-

ÁLVAREZ CALERO, Alberto J.: “La música litúrgica y profana en los antiguos conventos: Fr. Gerónimo González y la Casa Grande del Carmen de Sevilla”. Anuario de Historia de la Iglesia Andaluza, 4 (2011), pp. 301-330. ↩︎

-

FLÓREZ ASENSIO, María Asunción: “La Tarasca del Corpus madrileña: una iconografía simbólica potenciada por la música”. Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 47 (2007), pp. 19-42. ↩︎

-

SÁNCHEZ MOLTÓ, Vicente: “Los gigantes y el bestiario festivo del Corpus, patrimonio inmaterial de la humanidad”. Revista de la CECEL, 8 (2008), pp. 115-163. ↩︎

-

MARTÍNEZ DE LA VEGA, Jerónimo: Solenes y grandiosas fiestas que la noble y leal ciudad de Valencia ha hecho por la beatificación de su santo pastor y padre D. Tomás de Villanueva. Valencia, 1620. ↩︎

-

LLEÓ CAÑAL, Vicente: Fiesta grande. El Corpus Christi en la historia de Sevilla. Sevilla, 1992, p. 41. ↩︎

-

URDAIZ TORTAJADA, Héctor: Catálogo de autores teatrales del siglo XVII, vol. 1. Madrid, 2001. ↩︎